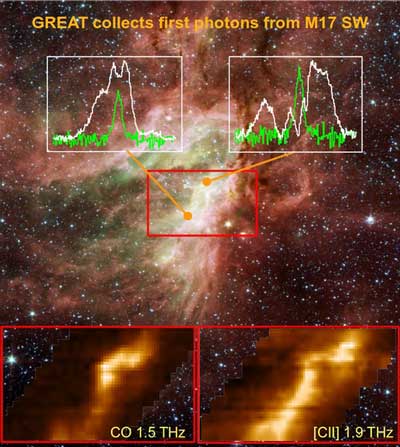

Am 6. April 2011 haben deutsche Wissenschaftler ihre ersten astronomischen Messungen an Bord der fliegenden Sternwarte SOFIA, des Stratosphären-Observatoriums für Infrarot-Astronomie, durchgeführt. Auf dem Beobachtungsprogramm mit dem Great-Instrument standen die Molekülwolke M 17, eine Region mit verstärkter Sternentstehung in unserer Milchstraße, sowie die nur wenige Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie IC 342.

„Diese allerersten Spektren mit Great sind die Belohnung für etliche Jahre harter Arbeit zur Entwicklung des auf neuesten Technologien basierenden Spektrometers. Sie zeigen das herausragende wissenschaftliche Potenzial der luftgestützten Ferninfrarot-Spektroskopie“, sagt Projektleiter Rolf Güsten, Wissenschaftler am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie nach dem Jungfernflug.

Die große Sammelfläche des Teleskops mit 2,7 Meter Durchmesser, gepaart mit enormen Fortschritten der Terahertz-Technologien während der letzten Jahre, lasse Great – German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies – 100-fach schneller Daten erfassen als in früheren Experimenten. „Das eröffnet den Weg für einzigartige wissenschaftliche Beobachtungen.“

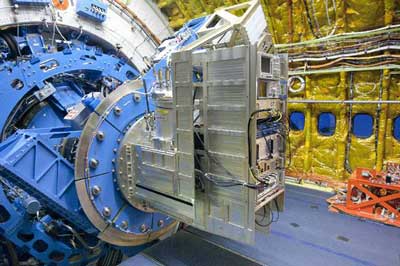

Ein Spektrometer der Superlative

Great wurde unter Güstens Leitung von Forschern am Bonner Max-Planck-Institut und der Universität zu Köln entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und dem DLR-Institut für Planetenforschung. Das Spektrometer nutzt die große Flughöhe des Stratosphären-Observatoriums Sofia, der derzeit einzigen fliegenden Sternwarte weltweit. Denn in Höhen von zehn bis 13 Kilometern über dem Boden wird die Erdatmosphäre auch für die Ferninfrarot-Strahlung aus dem Weltraum durchlässig, die der Wasserdampf in darunter liegenden Schichten verschluckt. Dadurch erschließt das Observatorium astronomisch wichtige Spektrallinien der Beobachtung.