Stark unterkühlt, aber noch nicht gefroren: Hochreines Wasser wird auch bei extremer Kälte nicht sofort zu Eis. Ein internationales Forscherteam hat mit ultrakurzen Blitzen aus einem Röntgenlaser erforscht, wie sich die Struktur von flüssigem Wasser Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ändert. Die Forscher hoffen, mit diesem Forschungsprinzip bald alle einzigartigen Eigenschaften des Wassers zu verstehen.

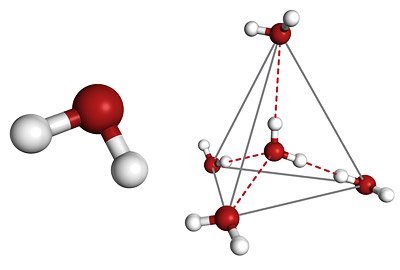

Wasser gefriert bei Null Grad Celsius zu Eis – so lautet die Faustregel. Die lebenswichtige Flüssigkeit hält sich aber bei weitem nicht immer daran. Wasser hat verglichen mit anderen Flüssigkeiten „ziemlich seltsame Eigenschaften“, wie Anders Nilsson vom US-Beschleunigerzentrum SLAC es ausdrückt. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Dichteanomalie: Sie ist der Grund, warum festes Wasser eine geringere Dichte hat als flüssiges. Daher schwimmt Eis an der Oberfläche eines zugefrorenen Sees, anstatt auf den Grund zu sinken. Eine relativ hohe Siedetemperatur, große Oberflächenspannung und enorme Wärmekapazität sind weitere herausragende Eigenschaften von Wasser.

Besonders seltsam ist das Verhalten von gefrierendem Wasser: Sehr reines Wasser ohne jegliche Kristallisationskeime kann noch bis weit unter den Gefrierpunkt von Null Grad flüssig bleiben – Physiker sprechen von unterkühltem Wasser. Ob und wie sich die Struktur von extrem kaltem, aber flüssigem Wasser ändert, war jedoch bislang unbekannt. „Es ist zuvor niemals gelungen, verlässliche Strukturinformationen für flüssiges Wasser unterhalb von etwa minus 38 Grad Celsius zu gewinnen“, erläutert Ko-Autor Anton Barty vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL). Denn bei derart kalten Temperaturen bleibt auch unterkühltes Wasser nur für winzige Sekundenbruchteile flüssig, bevor es plötzlich zu Eis gefriert.

Vorstoß ins Niemandsland

Gerade die Temperaturregion von minus 38 Grad bis minus 115 Grad Celsius ist aber für Wissenschaftler besonders interessant: In diesem Bereich nimmt das Wasser eine glasartige, nichtkristalline Form an. Für Experimente war dieser Bereich aber bislang unzugängliches „Niemandsland“. Abhilfe schafft die SLAC-Forschungslichtquelle LCLS: Mit extrem hellen Röntgenlaserblitzen aus dieser Quelle, die nur 50 Billiardstel Sekunden dauern, können die Wissenschaftler bei bis zu minus 46 Grad in den wenigen Millisekunden vor dem spontanen Durchfrieren die innere Struktur des stark unterkühlten Wassers erforschen.