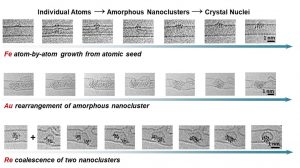

Erst amorph, dann geordnet: Forscher haben erstmals live die Geburt eines winzigen Eisenkristalls im Elektronenmikroskop beobachtet. – und so eine fundamentale Frage zur Kristallisation geklärt. Denn die Aufnahmen enthüllen, dass die Eisenatome sich zunächst amorph zusammenballen, bevor sie sich zu einer geordneten Gitterstruktur formieren. Das widerlegt die „Ein-Schritt“-Theorie der Kristallbildung – zumindest für Eisen, Gold und Rhenium.

Kristalle sind allgegenwärtig, denn in den meisten Feststoffen sind die Atome oder Moleküle in einer geordneten Gitterstruktur angeordnet. Die Vielfalt der Kristallstrukturen reicht dabei von den unzähligen Varianten des Wassereises über die kompakte und stabile Struktur des Diamanten bis zu den beeindruckenden Riesenkristallen in der Höhle von Naica in Mexico oder der Geode von Pulpi in Spanien.

Erst amorph oder direkt geordnet?

Doch der erste Schritt der Kristallisation – von einzelnen Atomen zu den Anfängen eines Gitters – gibt noch immer Rätsel auf. Denn diese sogenannte Nukleation findet in kleinstem Maßstab statt – als kritische Grenze für die Kristallbildung gilt die Zusammenballung von nur 100 bis 1.000 Atomen. Sie aber lassen sich nur schwer in Aktion beobachten, so dass sich Wissenschaftler mit Modellen behelfen.

„In der Standardliteratur gab es bislang zwei Modelle, wie das Keimen eines Kristalls ablaufen könnte“, erklärt Seniorautorin Ute Kaiser von der Universität Ulm. „Eines ging davon aus, dass sich Atome, ähnlich wie Legosteine, einer nach dem anderen aneinandersetzen und so das Kristallgitter bilden. Das zweite Modell nahm an, es könnte eine ungeordnete Zwischenphase geben, aus der heraus sich der Kristall bildet.“