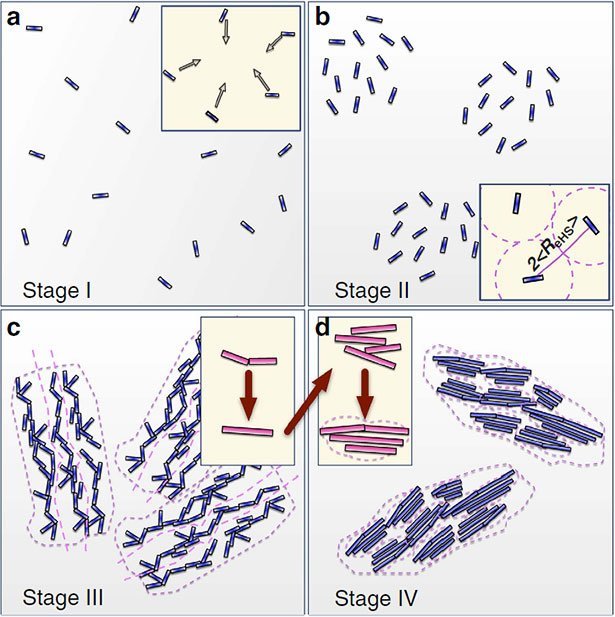

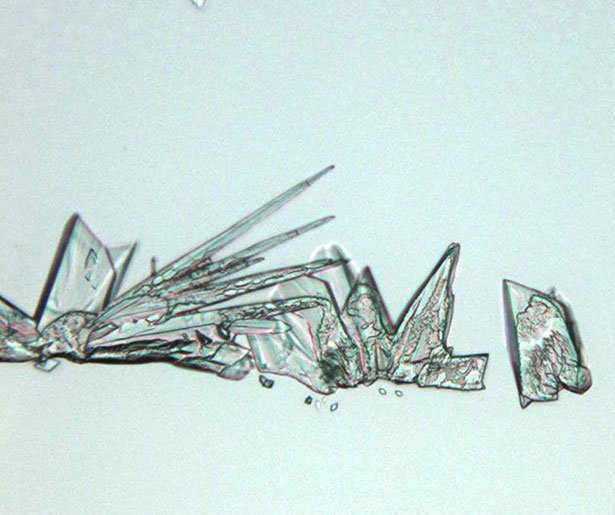

Von wegen simpel: Die Kristallisation des Gipses verläuft deutlich komplexer als bisher angenommen. In vier Schritten entstehen erst winzige Partikel, die sich zusammenballen, Ketten bilden und dann erst unter Wassereinschluss zum endgültigen Kristall umlagern, wie Forscher im Fachmagazin „Nature Communications“ berichten. Der Clou daran: Durch Beeinflussung dieser Schritte lässt sich gezielt steuern, welche Mineralform am Ende entsteht.

Gips gehört zu den sehr häufigen Mineralen der Erdkruste – und wird schon seit Jahrtausenden vom Menschen genutzt. Die Bewohner der jungsteinzeitlichen Siedlung Çatalhöyük verwendeten schon vor 9.000 Jahren Gips für Wandputz und Reliefs, in der babylonischen Großstadt Uruk wurde Gips als Mörtel beim Bau genutzt und die Minoer setzten Gips sogar statt Marmor als Baustein und Fußbodenbelag ein. Noch heute ist Gips ein wirtschaftlich wichtiger Rohstoff.

„Nicht eindeutig verstanden“

„Trotzdem ist die grundlegende Geochemie hinter dem Prozess der Gipsentstehung noch immer nicht komplett verstanden“, erklärt Thomas Stawsky von der University of Leeds. Klar ist zwar, dass das Calciumsulfat-Dihydrat (Ca[SO4]·2H2O) gebildet wird, wenn beispielsweise übersättigte Lösungen von Calciumsulfat auskristallisieren. Bisher ließen sich jedoch die Vorgänge in den frühen Phasen dieses Kristallisationsprozesses nicht eindeutig aufschlüsseln.

Das Problem dabei: Um die mikroskopisch kleinen Kristallkeime sichtbar zu machen, mussten die Proben bisher quasi eingefroren und energiereichen Röntgen- oder Laserstrahlen ausgesetzt werden. Das erzeugt jedoch verfälschende Artefakte. „Das ist, als wenn man eine Mumie untersucht: Man sieht die Folgen des Trocknungsprozesses, aber das gibt uns noch keinen echten Einblick darin, wie der Pharao direkt nach seinem Tode aussah“, sagt Stawsky.