Schwarze Löcher im Doppelpack

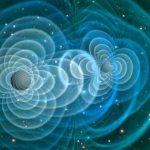

Was aber heißt das konkret? Den ersten Durchbruch lieferte gleich das erste Signal. Denn noch niemals zuvor hat jemand zwei Schwarze Löcher in einem solchen Kollisions-Tanz direkt beobachtet. Ob ihre Verschmelzung tatsächlich stattfindet und wie, ließ sich bisher nur über Modelle und Simulationen rekonstruieren. Nur einige Quasare lieferten immerhin indirekte Hinweise auf Vorstufen eines solchen Ereignisses: Ihr Licht schwankte verdächtig regelmäßig.

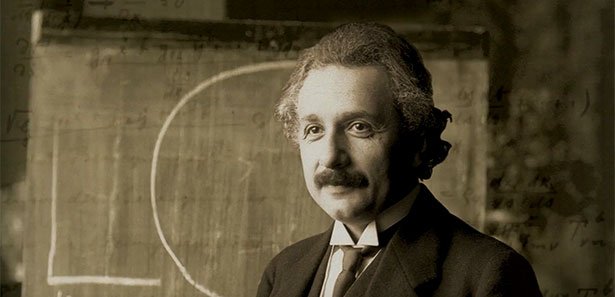

Jetzt jedoch konnten Astronomen dank der Gravitationswellen direkt mitverfolgen, wie der Kollisions-Tanz zweier Schwarzer Löcher abläuft – ein absolutes Novum. „Wir haben damit entdeckt, dass stellare schwarze Löcher existieren, dass sie paarweise, also in Doppelsystemen, vorkommen und dass es sich um ziemlich massereiche Gebilde handeln kann“, erklärt Buonanno. Ihre Beobachtung erlaubt es beispielsweise zu testen, ob Einsteins Gesetze der Gravitation auch unter solchen Extrembedingungen noch gelten.

Nachfahren der allerersten Sterne?

Und nicht nur das: Bisher kannte man kleine, stellare Schwarze Löcher, wie sie durch Supernovae von massereichen Sternen entstehen und supermassereiche Löcher, die im Zentrum der meisten Galaxien, auch in unserer Milchstraße vorkommen. Die nun mit Hilfe der Gravitationswellen aufgespürten Schwarzen Löcher sind jedoch mit 30 Sonnenmassen etwas größer als die meisten bisher bekannten stellaren Singularitäten.

„Die Existenz solcher Schwarzer Löcher – und nach ihrer Kollision eines rund 60 Sonnenmassen schweren Schwarzen Lochs – wird uns mehr über die sogenannten Population III Sterne verraten“, erklärt LIGO-Physiker Matthew Evans vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Diese massereichen Himmelskörper gelten als die ersten Sterne im Kosmos und als mögliche Verursacher solcher Schwarzen Löcher. Gleichzeitig sind sie es, die durch ihre Kernfusion einen Großteil der schwereren Elemente im Universum schufen.

Werkzeug für die dunkle Seite des Kosmos

In Zukunft lassen sich solche und andere kosmische Phänomene nun einfacher aufspüren – denn mit Licht, Röntgen- oder Radiowellen allein geht dies nicht. „Wir könnten unsere besten Teleskope, sensibel für nahezu alle Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums, auf dieses System richten und würden wahrscheinlich rein gar nichts sehen“, erklärt Nergis Mavalvala vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).

„Wir haben auf einmal ein neues Werkzeug zur Hand, um die dunkle Seite des Universums zu studieren“, ergänzt Karsten Danzmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. „Man muss sich einmal klarmachen, dass mehr als 99 Prozent des Weltalls kein Licht und keine elektromagnetische Strahlung aussenden. Über diesen Teil wissen wir bisher nur, dass er der Schwerkraft unterworfen ist.“

Reaktionen und Kommentare nach dem ersten Nachweis von Gravitationswellen., Stephen Hawking kommentiert die Entdeckung der Gravitationswellen© Caltech, Caltech

Einblick in die Wirkungsweise der Gravitation selbst

Das bedeutet, dass Physiker und Astronomen nun auch die rätselhafteste unter den Grundkräften des Universums, die Gravitation, näher erforschen können. Aus Messungen der Gravitationswellen könnte beispielsweise hervorgehen, wie die Überträger-Teilchen der Schwerkraft beschaffen sind. Aber auch über die Wechselwirkung von Gravitation und Dunkler Energie sowie Dunkler Materie erhoffen sich die Forscher nun mehr Aufschluss.

Hinzu kommt: LIGO hat mit seiner Entdeckung nur das erste von mehreren „Fenstern“ in die Welt der Gravitationswellen geöffnet. „Es gibt ein ganzes Spektrum von Gravitationswellen“, erklärt Rainer Weiss von der Kavli Foundation. „Mit LIGO suchen wir nach den hochfrequenten Wellen, aber die Quellen gehen – vergleicht man sie mit einem Klavier – von den tiefsten Tönen der Klaviatur bis in die höchsten. Sie stoppen nicht beim mittleren C, das momentan mit LIGO unser Detektionslimit ist.“

Mit weiteren Detektoren könnte auch endlich gelingen, was mit dem BICEP 2-Teleskop nicht geklappt hat: der Nachweis der kosmischen Inflation. Denn auch diese exponentielle Ausdehnung des Universums kurz nach dem Urknall erzeugte damals Gravitationswellen – und ihre Überbleibsel könnten noch irgendwo dort draußen auf ihre Entdeckung warten.

(LIGO, Caltech, Kavli Foundation, Max-Planck-Gesellschaft, 12.02.2016 – NPO)

12. Februar 2016