Aus einem Guss: Bisher ließen sich Quasikristalle nur in winzig oder als Polykristalle mit zahlreichen Defekten erzeugen. Doch jetzt haben Forscher einen Weg gefunden, um auch größere Quasikristalle ohne Defekte herzustellen. Dabei verschmelzen in einer langsam abkühlenden Metalllegierung winzige Quasikristallstäbchen so miteinander, dass ihre Struktur ohne Korngrenzen ineinander übergeht. Dies könnte neue Anwendungen für die exotischen Materialien eröffnen.

Quasikristalle galten lange als unmöglich, denn ihre Struktur widerspricht dem gängigen Schema eines Kristallgitters. Statt aus lauter gleichen symmetrischen Grundeinheiten sind Quasikristalle aus mehreren geometrischen Grundformen zusammengesetzt, zeigen aber dennoch eine gewisse Ordnung. Bislang wurde nur eine Handvoll natürlicher Quasikristalle in Meteoriten gefunden. Aber auch bei einem Atombombentest entstand ein solches Gebilde, wie Forscher kürzlich entdeckt haben.

Das Problem der Defekte

Quasikristalle lassen sich auch im Labor erzeugen, sie stecken unter anderem in der Antihaftbeschichtung von Pfannen oder hochfestem Stahl. Allerdings sind die Möglichkeiten der gezielten Synthese bisher sehr beschränkt: „Konventionelle Methoden erlauben es uns nur, entweder polykristalline Quasikristalle zu erzeugen oder Quasikristalle, die maximal wenige Zentimeter große sind“, erklären Insung Han von der University of Michigan und seine Kollegen.

Das Problem daran: Polykristalline Quasikristalle enthalten Defekte in ihrer Struktur, sogenannte Korngrenzen, die sie anfällig für Korrosion machen und ihre besonderen elektrischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften stören. Unter anderem deshalb stagniert die kommerzielle Anwendung und Entwicklung von quasikristallinen Materialien schon seit gut 20 Jahren. Zudem lassen sich bisher nur wenige Varianten dieser exotischen Strukturen im Labor herstellen.

Von der Schmelze zu Quasikristall-Stäbchen

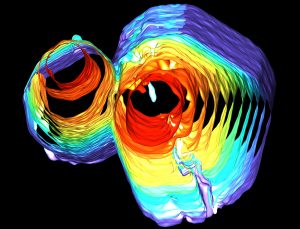

Doch das könnte sich nun ändern. Denn Han und seine Kollegen haben nun einen Weg gefunden, auch größere Quasikristalle in monokristalliner Form und größerem Maßstab zu erzeugen. Ausgangspunkt dafür ist eine gut 1.000 Grad heiße schmelzflüssige Metalllegierung aus Aluminium, Kobalt und Nickel (Al79Co6Ni15), die langsam um rund ein Grad pro Minute abgekühlt wird. Mittels Röntgentomografie verfolgten die Wissenschaftler, was sich dabei in der Schmelze tat.

Es zeigte sich: Das schmelzflüssige Metall kristallisiert zunächst in Form einzelner fester Stäbchen aus. Diese bleistiftförmigen Gebilde besitzen bereits eine dodekaedrische Quasikristallstruktur. Bei weiterem Abkühlen beginnen dann diese Stiftchen miteinander zu verschmelzen und immer größere Einheiten zu bilden. Anders als bei landläufigen Verfahren entstehen durch diese Verschmelzung aber keine Korngrenzen im resultierenden Material, wie die Aufnahmen enthüllten.

Korngrenzen verschwinden von selbst

„Es scheint fast so, als wenn sich diese Kristalle nach der Kollision selbst heilen“, sagt Hans Kollege Ashwin Shahani. „Sie wandeln eine Art von Defekten in andere um, bis diese dann schließlich ganz verschwinden. Das ist wirklich außergewöhnlich.“ Eine ergänzende Modellierung zeigte, dass dieses defektfreie Verschmelzen unter anderem eine möglichst gleiche Ausrichtung der Quasikristall-Stiftchen erfordert.

Stimmen alle Parameter, ist das Ergebnis dieses Prozesses ein großer Quasikristall mit dodekaedrischer Struktur, der monokristallin ist und nahezu keine Korngrenzen aufweist. „Dies liefert uns das Wissen, durch das wir eine Produktion defektfreier Quasikristalle beispielsweise durch kontrolliertes Sintern entwickeln können“, konstatieren die Forscher.

Neue Anwendungen möglich

Die Fähigkeit, auch größere Quasikristalle gezielt herzustellen, könnte diesen exotischen Materialien neue Anwendungen und eine größere kommerzielle Bedeutung verschaffen. „Wir hoffen, damit Quasikristalle zurück in den Mainstream zu bringen“, sagt Shahani. Denn je nach Struktur können maßgeschneiderte Quasikristalle extrem hart oder glatt sein, Hitze und Licht auf ungewöhnliche Weise absorbieren und auch exotische elektrische Eigenschaften zeigen. (Nature Communications, 2021; doi: 10.1038/s41467-021-26070-9)

Quelle: University of Michigan