Kein Pieks mehr nötig: US-amerikanische Forscher haben ein neuartiges Polymerpflaster entwickelt, das einige Impfstoffe wirkungsvoller unter Haut bringt als eine Spritze. Winzige Mikronadeln applizieren dabei einen mehrschichtigen Dünnfilm ins Gewebe, der den Wirkstoff erst nach und nach freigibt. Versuche mit Mäusen und Rhesusaffen zeigen, dass vor allem DNA-Impfstoffe durch dieses „Multilayer-Tattoo“ nachhaltiger wirken als eine Spritze, wie die Forscher im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ berichten.

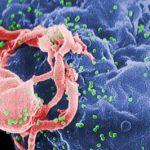

Die meisten Schutzimpfungen dienen dazu, unsere Abwehr schon vor einer Infektion auf einen bestimmten Erreger vorzubereiten, damit das Virus oder Bakterium dann schneller erkannt und effektiver bekämpft werden kann. Die Impfstoffe enthalten dazu abgeschwächte Erreger, bestimmte Eiweiße seiner Oberfläche oder – in Falle von DNA-Impfstoffen – sogar Teile seines Erbguts. Das Immunsystem reagiert darauf mit einem Angriff und merkt sich gleichzeitig in Form seiner Gedächtniszellen die spezifischen Merkmale des Impfstoffs und damit auch des Erregers.

Weder Spritze noch Strom

Doch vor allem bei den modernen DNA-Impfstoffen hapert es bisher bei der Verabreichung: Verabreicht man diese Substanzen durch normale Spritzen, ist die ausgelöste Immunreaktion zu schwach um schützend zu wirken. Andere Methoden, bei denen die Viren-DNA beispielsweise per Mini-Elektroschock durch die Haut geschossen wird, sind zwar wirkungsvoller, aber aufwändig und nicht gerade angenehm. Peter DeMuth vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge und seine Kollegen haben hier nun eine mögliche Lösung gefunden.

Das neu entwickelte „Multilayer-Tattoo“ besteht aus einem Pflaster-ähnlichen Kunststoffstück, auf dem zahlreiche beschichtete Polymer-Mikronadeln sitzen. Dieses wird kurz auf die Haut aufgedrückt, dabei applizieren die winzigen Nadeln nahezu unbemerkt ihre Fracht in die Haut: einen mehrschichtigen, biologisch abbaubaren Dünnfilm. „Die Filme lösen sich nach und nach auf und geben so kontinuierlich und über einen längeren, einstellbaren Zeitraum hinweg die Wirkstoffe an das Gewebe ab“, erklären die Forscher.