Allen Beteiligten muss klar sein, dass jeder Patient ein Einzelfall mit unterschiedlich ausgeprägtem Leidensdruck ist. Über einen Eingriff ins Gehirn muss daher stets individuell entschieden werden. Als Gesellschaft müssen wir uns ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen, was erwünscht, was ethisch vertretbar ist, und ob unsere Gesetze ausreichen – etwa in Bezug auf die persönliche Schuldfähigkeit. Denn Paradoxien wie in „Gibt es Sie, Mr. Johns?“ des Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem, wo der Mensch mehr und mehr zum Kunstprodukt wird, entstehen nicht erst in ferner Zukunft, wenn vielleicht vollständige Cyborgs erschaffen sind!

An welcher Stelle endet Ihr Vertrauen in die Technik? Was limitiert Ihrer Ansicht nach die Wissenschaft bei der Verbesserung menschlicher Fähigkeiten?

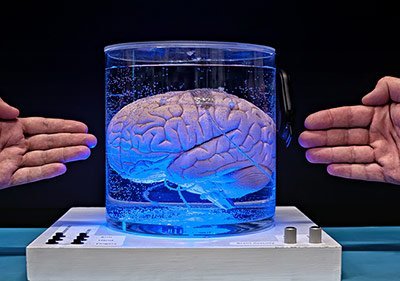

Thomas Stieglitz mit Implantat - normalerweise wird es unter die Schädeldecke eingepflanzt. © Daimler und Benz Stiftung/ Oestergaard

Es wird wohl nicht möglich sein, bei einer Querschnittslähmung alle Nervenfasern zu verbinden, so dass die Betroffenen wieder ohne Einschränkungen laufen können. Aber, um Ängste vorweg zu nehmen: Wir werden genauso wenig das Gehirn so gut verstehen können, dass der Mensch vollständig virtualisiert, also zum Kunstprodukt bzw. Cyborg wird. Trotz aller Unterstützung durch Techniken und Technologien ist im Endeffekt nur der Mensch in der Lage, sinnvolle Entscheidungen unter unsicheren Bedingungen zu treffen. Darin ist nur er wirklich gut und hier zeigen sich die Grenzen der Wissenschaft.

Was zum Nutzen des Menschen gedacht ist, kann ihm aber auch Schaden zufügen. Wie hoch schätzen Sie das Missbrauchsrisiko ein?

Natürlich können solche medizinisch-technischen Eingriffe destruktiv eingesetzt werden und das wird auch geschehen – zum Beispiel für militärische Anwendungen, wenn gesunde Menschen technisch „verbessert“ werden. Dringend erscheint mir vor diesem Hintergrund vor allem eine ehrliche Aufklärung der Gesellschaft über Gefahren und Möglichkeiten durch Human Enhancement. Ich wünsche mir begleitend dazu einen öffentlichen Diskurs mit dem Ziel, vielleicht in der einen oder anderen Frage einen gesellschaftlichen Konsens herstellen zu können.

Wie lautet Ihre persönliche Zukunftsperspektive für das Jahr 2030 und was erhoffen Sie sich?

Ich denke, dass wir das Leiden vieler Menschen durch die Verbesserung etablierter Therapien in den kommenden Jahren weiterhin mildern oder in bestimmten Fällen sogar ganz nehmen können. Gleichzeitig hoffe ich insgesamt auf ein pragmatisches und ergebnisorientiertes Vorgehen und dass sich in unserem Fachgebiet nicht auf jeden technologischen Hype, wie zum Beispiel die Nano- oder Pikotechnologie, gestürzt wird. Denn die meisten Prozesse im Körper laufen elektrisch ab. Wir müssen die offenen Fragen klären – etwa zu Gehäusen, Leitungen oder Mehrkanalsteckern –, damit innovative Hilfsmittel sicher, dauerhaft und stabil arbeiten und wirken können.

(Daimler und Benz Stiftung, 05.06.2014 – NPO)

5. Juni 2014