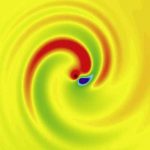

Züricher Wissenschaftler haben mit Laserstrahlen eine Honigwabenstruktur ähnlich dem Kristallgitter von Graphen erzeugt. Indem sie in diesem optischen Gitter ultrakalte Atome einfangen, können sie die elektronischen Eigenschaften des zukunftsträchtigen Materials simulieren. Dank solcher Experimente könnten elektronische Eigenschaften von zukünftigen Materialien bestimmt werden, bevor es diese gibt, berichten die Forscher in „Nature“.

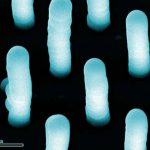

Den Physikern Andre Geim und Konstantin Novoselov von der Universität Manchester gelang es 2004 erstmals Graphen herzustellen und nachzuweisen. Dieses besteht aus einer Schicht von Kohlenstoffatomen, die eine zweidimensionale honigwabenförmige Struktur bilden. Diese Anordnung verleiht Graphen eine außerordentlich gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit und macht es vor allem für zukünftige elektronische Bauelemente interessant. Dass die Entdecker von Graphen dafür bereits 2010 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden, zeigt die Bedeutung des Materials.

Anreiz für die Forschung

Ausschlaggebend für die besonderen Eigenschaften von Graphen ist unter anderem das Verhalten der Elektronen im sogenannten Dirac-Punkt. Im Dirac-Punkt kreuzen sich Valenz- und Leitungsband von Graphen. Die Elektronen verhalten sich in diesem Kreuzungspunkt wie masselose Teilchen, die sich mit einer effektiven Lichtgeschwindigkeit im Gitter bewegen.

Kaum war das „Wundermaterial“ Graphen entdeckt, beschäftigten sich Quantenwissenschaftler bereits mit der Frage, was passieren würde, wenn sich die Gitterstruktur von Graphen verändern ließe. Da dies mit natürlichem Graphen kaum möglich ist, versuchten Forscher Graphen im Experiment zu simulieren. Erstmals ist dies nun zwei Forschungsgruppen unabhängig voneinander gelungen, die über ihre Ergebnisse im Wissenschaftsmagazin „Nature“ berichtet. Eines der Teams leitet Tilman Esslinger, Professor am Institut für Quantenelektronik an der ETH Zürich und am Kompetenzzentrum Quantum Science and Technology.