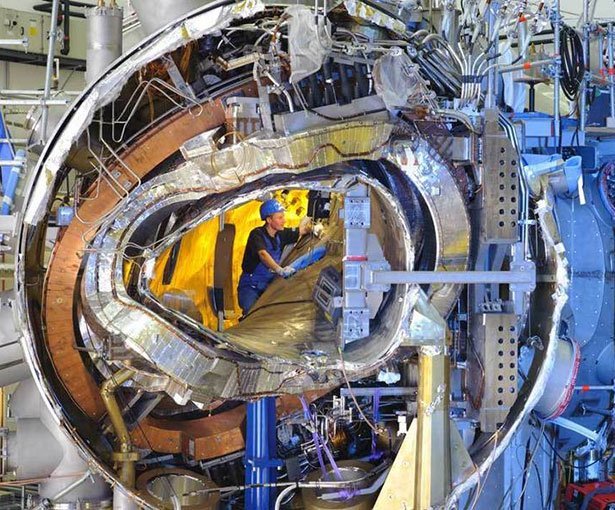

Wasserstoff-Feuer im Magnetkäfig: Die Fusionsanlage Wendelstein 7-X in Greifswald hat ihr erstes Wasserstoff-Plasma erzeugt. Damit kann nun die eigentliche Forschungsarbeit in diesem Testreaktor beginnen. Die weltweit größte Fusionsanlage in Stellarator-Bauweise soll in den nächsten Jahren zeigen, ob Reaktoren dieses Typs als Kraftwerke zur Gewinnung von Fusionsenergie geeignet sind.

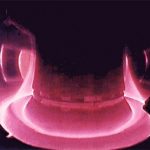

Das Ziel von Fusionsreaktoren ist es, Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen zu gewinnen – ähnlich wie in der Sonne. Weil die Kernfusion jedoch erst bei mehr als 100 Millionen Grad zündet, kann kein Material dieser Hitze standhalten. Deshalb wird das heiße Wasserstoff-Plasma in einem Käfig aus starken Magnetfeldern eingeschlossen. Für Fusionsreaktoren haben sich dabei zwei verschiedene Bauweisen des Magnetkäfigs durchgesetzt, der Tokamak und der Stellarator.

Erst Helium, jetzt Wasserstoff

Die weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellarator ist der Wendelstein 7-X im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald. Bereits am 10. Dezember 2015 war hier als Vorstufe zum regulären Betrieb ein Helium-Plasma erzeugt worden. Sie wurden vor allem zum Reinigen des Plasmagefäßes genutzt.

Am 3. Februar 2016 hat nun mit der Erzeugung des ersten Wasserstoff-Plasmas die eigentliche Betriebs- und Versuchsphase in diesem Fusionsreaktor begonnen. Auf Knopfdruck von Bundeskanzlerin Angela Merkel verwandelte ein Zwei-Megawatt-Puls der Mikrowellenheizung eine winzige Menge Wasserstoff-Gas in ein ultradünnes, extrem heißes Plasma. Dabei lösen sich die Elektronen von den Kernen der Wasserstoffatome.