Zwei Frequenzkämme im Einsatz

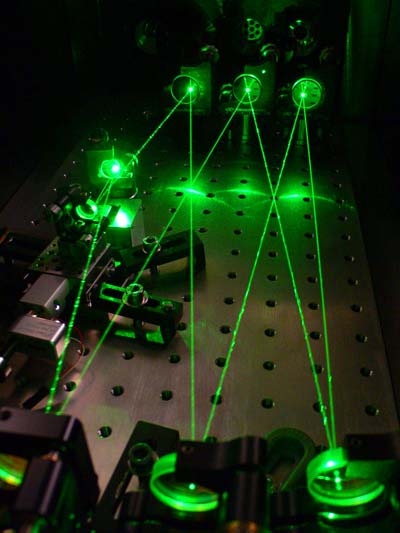

Schnell wird das Gerät, weil die Physiker um Hänsch die Spektren von Molekülen nicht nur mit einem Frequenzkamm messen, sondern mit einem weiteren auch auslesen. Ein Frequenzkamm enthält etwa eine Million Spektrallinien in regelmäßigen und kontrollierbaren Abständen – daher der Name „Kamm“. Einen ersten Frequenzkamm schicken die Forscher durch die Probe eines unbekannten Gases. Da die Gasmoleküle Licht absorbieren, schwächen sie die Linien des Kammes in einem charakteristischen Muster ab.

Dieses Frequenzmuster überlagern die Wissenschaftler mit einem zweiten Frequenzkamm, dessen Spektrallinien gegenüber jenen des ersten Kamms leicht verschoben sind. Durch die Überlagerung entstehen Schwebungen wie bei zwei leicht gegeneinander verstimmten Tönen. Die Schwebungen haben sehr viel niedrigere Frequenzen als das ursprüngliche Laserlicht und lassen sich schnell, einfach und präzise mit Photodioden ausmessen. Die Kombination von zwei Frequenzkämmen macht es auch möglich, ein relativ breites Spektrum und damit mehrere Gase auf einmal zu erfassen, so die Forscher.

Wissenschaftler verstärken Signal

Um auf diese Weise auch geringe Gasmengen zu identifizieren, müssen die Wissenschaftler das Signal jedoch zunächst verstärken. Daher lassen sie den ersten Frequenzkamm in einem Resonator auf die Probe los. Darin saust das Licht zwischen Spiegeln wie ein Tischtennisball in einem Hohlraum hin und her. So haben die Moleküle mehr Zeit Licht aufzunehmen, und das gemessene Signal verstärkt sich drastisch.

Bisher kombinierten Wissenschaftler zwar auch schon Frequenzkamm und Resonator, um schwache Signale präzise zu messen. Allerdings benutzten sie zum Auslesen ein Beugungsgitter und tasteten damit die Frequenzen des Signals einzeln ab. Eine einzelne Messung dauerte daher relativ lange und war zudem noch weniger empfindlich. Mit dem zusätzlichen Frequenzkamm umgehen die Forscher dies, so dass sie für eine Messung nur einige Mikrosekunden brauchen. Damit sind sie etwa 100 Mal schneller als die bisherige Messtechnik – bei gleichzeitig zwanzig Mal höherer Empfindlichkeit.

Reaktionsverläufe in Gasgemischen in Echtzeit beobachtet

„Mit dieser hohen Geschwindigkeit können wir in Echtzeit Reaktionsverläufe in Gasgemischen beobachten“, sagt Birgitta Bernhardt, Doktorandin in dem Projekt: „Wir möchten beispielsweise den Zerfall von Ozon zu Sauerstoff auf diese Weise genau verfolgen.“

In einem ersten Versuch mit der neuen Technik wiesen die Garchinger Physiker das komplizierte Schwingungsspektrum von Ammoniak nach. Diese Verbindung möchten Astronomen zuverlässig aufspüren, weil sie auf größeren Planeten wie Jupiter vorkommt. Aber auch Umweltforscher interessieren sich für ihren Nachweis, weil sie bei der Zersetzung von Pflanzenmaterial oder tierischen Exkrementen entsteht.

Molekülschwingungen im Visier

Mit dem neuen Gerät sind die Physiker nicht auf einen bestimmten Frequenzbereich eingeschränkt. „Wir können unser Konzept auf jeden beliebigen Bereich des elektromagnetischen Spektrums ausdehnen“, erklärt Bernhardt. Sie denkt dabei vor allem an den mittleren Infrarotbereich, mit dem sich Molekülschwingungen besonders gut beobachten lassen: „Dafür gibt es zur Zeit noch keine guten Echtzeit-Methoden.“

(MPG, 14.12.2009 – DLO)

14. Dezember 2009