Der Theorie nach sind die Atomkerne einer bestimmten Anzahl von Protonen und Neutronen besonders stabil. Doch es gibt auch Ausreißer, die so genannten Inseln der Inversion. Dazu gehört auch das neutronenreiche Isotop Magnesium-32. Bei diesem haben Physiker nun die nach gängiger Lehrmeinung typische kugelige Form erstmals nachgewiesen – aber bei überraschend niedriger Energie. Genau dies wirft jetzt einige der etablierten Vorstellungen über die Staffelung der Atomkerne wieder über den Haufen, wie die Forscher in der Fachzeitschrift „Physical Review Letters“ berichten.

Alle chemischen Elemente, die wir auf der Erde kennen, stammen aus dem Weltall. Die häufigsten Elemente im Universum, Wasserstoff und Helium, bildeten sich bereits kurz nach dem Urknall. Andere Elemente wie Kohlenstoff oder Sauerstoff entstehen erst später durch die Fusion von Atomkernen im Inneren von Sternen. Elemente, die schwerer sind als Eisen verdanken ihre Existenz gigantischen Sternexplosionen, auch Supernovae genannt. Dazu zählen beispielsweise die Edelmetalle Gold und Silber oder das radioaktive Uran.

„Inseln der Inversion“ in Atomkernreihung

In der Hexenküche einer Supernova entstehen eine Vielzahl massereicher Atomkerne, die über verschiedene kurzlebige Zwischenstadien zu stabilen Elementen zerfallen. Analog zum Schalenmodell der Elektronen haben die Kernphysiker ein Modell entwickelt, das für bestimmte Neutronen- und Protonenzahlen eine besondere Stabilität voraussagt. Dies sind die „magischen Zahlen“. Bei ihnen ist eine Schale voll besetzt, der Kern nahe an der idealen Kugelform.

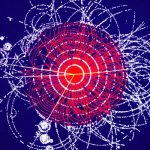

Doch es gibt auch stabile Atomkerne, die von der erwarteten Schalenstruktur abweichen. Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Physikern der TU München hat sich Kerne in einem Bereich mit der magischen Neutronenzahl 20, der „Insel der Inversion“ genannt wird, nun genauer angesehen. Messungen am Instrument REX-ISOLDE, einem Beschleuniger für radioaktive Ionenstrahlen am CERN, führten dabei zu überraschenden Resultaten.