Winzige Metallhaare, die sich auf zinnbeschichtetem Kupfer anlagern, können elektronische Bauteile kurzschließen und legen dann schon mal ein ganzes NASA-Rechenzentrum lahm. Jetzt hat ein deutsch-amerikanisches Forscherteam erstmals detailliert die Kräfte gemessen, die diesen metallischen „Haarwuchs“ auslösen. Ihr in der Fachzeitschrift „Applied Physics Letters“ veröffentlichtes Ergebnis ist ein erster Schritt, um solche Kurzschlüsse in Zukunft zu vermeiden.

Ein Kurzschluss kann eine haarige Sache sein: Satelliten quittierten den Dienst, ein Rechenzentrum der NASA lag immer wieder lahm und die US-Gesundheitsbehörde rief Tausende Herzschrittmacher zurück – weil winzige Haare aus Zinn, im Fachjargon Whisker genannt, die Elektronik der Geräte kurz schlossen. Die Zinnhaare sind teilweise bis zu einigen Millimetern lang und nur wenige Mikrometer fein und sprießen aus Zinnschichten hervor, die zum Löten und Beschichten von elektronischen Komponenten aus Kupfer eingesetzt werden. Genau zu verstehen, wie die Zinnhaare wachsen, ist ein erster Schritt, um etwas dagegen zu unternehmen.

Messungen mit ultrafeinem Röntgenstrahl

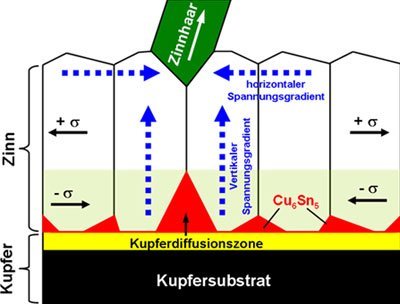

Forscher um Eric J. Mittemeijer am Max-Planck-Institut für Metallforschung haben jetzt gemeinsam mit Kollegen der Robert Bosch GmbH, des Argonne National Laboratory in Illinois und des Oak Ridge National Laboratory in Tennessee herausgefunden, welche Kräfte die Haare auf zinnbeschichtetem Kupfer sprießen lassen. Das detaillierte Bild von der Spannungsverteilung in der Zinnschicht lieferten Röntgenuntersuchungen. Die Druckunterschiede zwischen Boden und Oberfläche der Zinnschicht ermittelten die Forscher in ihrem Labor in Stuttgart, indem sie sozusagen Schicht für Schicht die vertikalen mechanischen Spannungsunterschiede bestimmten.

Um die Spannungsverteilung in der Ebene um ein wachsendes Zinnhaar zu messen, mussten die Forscher eine Methode mit einer sehr hohen Ortsauflösung unterhalb des Mikrometerbereiches anwenden. Diese Mikro-Spannungsmessungen nahmen sie am Synchrotron der Advanced Photon Source am Argonne National Laboratory mit Hilfe der sogenannte „Mikro-Laue-Beugungsmethode“ vor: Ein sehr feiner Röntgenstrahl mit einem Durchmesser von circa 300 Nanometern rasterte in sehr kleinen Schritten die Umgebung eines wachsenden Zinnhaares ab, und ein empfindlicher Detektor zeichnete die lokalen Spannungen Punkt für Punkt auf.