Die Sterne des galaktischen Halos gehören zur zweiten Sternengeneration des Universums, die vor etwa zehn Milliarden Jahren entstand. Sie sind demzufolge Zeugen einer Epoche, die lange vor die Entstehung unseres Sonnensystems zurückreicht. Sterne aus dem Halo durchqueren (zumeist mit hohen Geschwindigkeiten) die galaktische Scheibe, in der sich unsere Heimat befindet. Deshalb lassen sich einige von ihnen auch in unmittelbarer Nähe unseres Sonnensystems finden.

Die Mehrzahl der bisher bekannten Sterne des galaktischen Halos gehört zu kugelförmigen Ansammlungen, die man als Kugelsternhaufen bezeichnet. Kürzlich durchgeführte großflächige Tiefenuntersuchungen am Himmel haben jedoch unsere Kenntnis alter galaktischer Halosterne verbessert, die außerhalb solcher Kugelhaufen angesiedelt sind. Dabei wurden Sterne entdeckt, deren Masse von zehn Sonnenmassen bis hinunter zu wenigen Zehnteln der Sonnenmasse reicht, was beweist, dass sich die Ergebnisse von Sternentstehungsprozessen vor zehn Milliarden Jahren nicht wesentlich von den Sternentstehungsprodukten unterscheiden, die gegenwärtig in der Galaxis entstehen.

Verhinderte Sterne

Was aber ist bezüglich der leichtesten und kältesten Sterne zu berichten, die nah an die untere Massengrenze herankommen, bei deren Unterschreiten sie nicht mehr als Sterne, sondern als Braune Zwerge gelten? Und entstanden im Universum vor zehn Milliarden Jahren, als der Kosmos gerade einmal ein Fünftel seines heutigen Alters besaß, überhaupt Braune Zwerge („verhinderte Sterne“)?

Extrem leichte Sterne und Braune Zwerge sind aufgrund ihrer niedrigen Leuchtkraft im sichtbaren Licht sehr schwer zu beobachten und lassen sich in aller Regel nur im Infraroten erkennen. Heute sind innerhalb der galaktischen Scheibe mehrere hundert jüngere Braune Zwerge bekannt, die alle im vergangenen Jahrzehnt gefunden und bestimmt worden sind. Dagegen verfügte man bis jetzt nur über eine Handvoll „Kandidaten“ für Braune Zwerge, die im galaktischen Halo angesiedelt und dementsprechend älter sind. Doch wie lässt sich klären, ob es sich bei diesen „Kandidaten“ tatsächlich um substellare Halo-Objekte handelt?

Infrarotkamera Omega 2000 im Einsatz

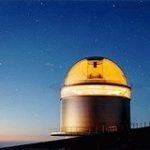

Elena Schilbach und Siegfried Roeser vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) und Ralf-Dieter Scholz vom Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP) haben sich diese „Kandidaten“ mit der Infrarotkamera Omega 2000, die am 3,5-m-Teleskop des Calar-Alto-Observatoriums in Spanien montiert ist, näher angesehen. Das Ziel ihrer Beobachtungen bestand darin, die Entfernung dieser Objekte zur Sonne auf direktem Wege zu messen. Die präzise Bestimmung der Entfernung ist nämlich von entscheidender Bedeutung, um das tatsächliche Energie- Output der Himmelskörper festzustellen.

Zu diesem Zweck wurden die in Frage kommenden Kandidaten über Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen anvisiert. Das zur Entfernungsbestimmung eingesetzte Verfahren nennt sich „Bestimmung der trigonometrischen Parallaxe“. Es lässt sich folgendermaßen erklären: Die Erde kreist um die Sonne. Diese Kreisbewegung führt zu kleinen Verschiebungen des Beobachterstandortes, wenn wir den Himmel von unserem Planeten aus betrachten – so genannte Bewegungsparallaxe. Aus diesem Grund scheinen alle Sterne im Lauf eines Jahres eine elliptische Bahn über den Himmel zu vollziehen, wenn man sehr weit entfernte Galaxien im Hintergrund als Bezugspunkte wählt.

Natur der „Kandidaten“ bestimmt

So einfach die Idee aussieht, so anspruchsvoll ist ihre Umsetzung jedoch in der Praxis. Je weiter ein Stern von uns entfernt ist, desto kleiner ist die Ellipse, die seine scheinbare Bewegungsbahn beschreibt. Auch die uns am nächsten gelegenen Sterne führen elliptische Bahnen aus, deren größte Achsen weniger als eine Bogensekunde betragen, das entspricht 1/1800stel des Vollmonddurchmessers.

Um die Natur der untersuchten „Kandidaten“ mit hinreichender Sicherheit bestimmen zu können, mussten Schilbach und ihre Mitstreiter Messungen mit tausendfach höherer Genauigkeit durchführen, eine Präzision, mit der man von der Erde aus einen Fußgänger auf der Mondoberfläche beobachten könnte. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Sternwarte wurde jeder „Kandidat“ im Laufe von dreieinhalb Jahren etwa zwanzigmal beobachtet.

Der anschließende, komplexe Datenverarbeitungsprozess erbrachte sehr klare Ergebnisse. Wie die Wissenschaftler berichten, wurden „erstmals trigonometrische Parallaxen und absolute Helligkeiten von Sternen ermittelt, die arm an Metallen sind und gleichzeitig geringe Massen besitzen.“

Bald neue aufregende Ergebnisse?

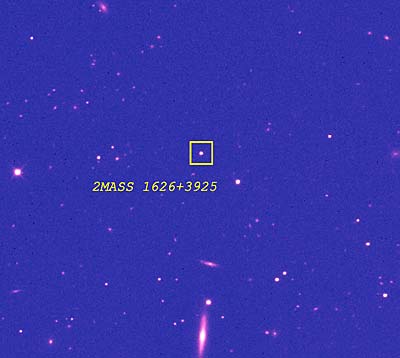

Von den zehn beobachteten Objekten wiesen sechs eine in der Tat sehr geringe Metallizität auf. Ihr Gehalt an schwereren Elementen beträgt nur etwa 1/30stel des Metallreichtums der Sonne. Die verbleibenden vier Sterne erreichen etwa ein Drittel des Metallgehalts der Sonne. Die absolute Menge der von diesen Himmelsobjekten ausgestrahlten Energie sowie die Farben ihres Lichts stimmen mit den theoretischen Vorhersagen für metallarme Sterne überein. Bei einem der Körper mit sehr niedriger Metallizität – es handelt sich um das Halo-Objekt 2MASS 1626+3925 – erwies sich die stellare Aktivität als derart schwach, dass es sich nur um einen Braunen Zwerg handeln kann: der älteste bekannte Braune Zwerg der Galaxis.

„Nie zuvor sind trigonometrische Parallaxen in Bezug auf Hintergrundgalaxien im Infraroten direkt gemessen worden“, kommentiert Schilbach die neuen Ergebnisse. Das Projekt wird zweifellos fortgesetzt und dürfte in naher Zukunft neue aufregende Ergebnisse hervorbringen.

(Calar Alto Observatory-CAHA/Astrophysikalisches Institut Potsdam, 16.02.2009 – DLO)

16. Februar 2009