Ob bei Obst, Fleisch oder Käse – die Qualität ist nicht immer so wie der Verbraucher es wünscht. Ein Spektrometer soll Kunden künftig verraten, wie es um die Güte von Lebensmitteln bestellt ist. Das Gerät ist nicht größer als ein Stück Würfelzucker, lässt sich günstig produzieren und könnte in Zukunft gar in Smartphones Platz finden.

Ist die Ananas reif? Oder stellt man zuhause genervt fest, dass das gekaufte Exemplar weder süß noch saftig ist? Und wie steht es um die Qualität des Fleisches? Enthält es zu viel Wasser und wird beim Braten zäh? Beim Einkauf von Lebensmitteln muss der Kunde sich oft auf sein Glück verlassen. Das soll künftig ein Ende haben: Dann reicht es, ein Smartphone an das Produkt zu halten, die entsprechende App und die entsprechende Menüauswahl, zum Beispiel „Birne“, zu starten – und schon gibt das Gerät eine Empfehlung: Der Fruchtzuckergehalt dieser Birne ist hoch, grünes Licht für den Kauf. Grundlage dieser Anwendung ist ein Nahinfrarot-Spektrometer, das den Anteil von Wasser, Zucker, Stärke, Fett und Proteinen in den Produkten misst. Dabei schaut das System einige Zentimeter tief in das Lebensmittel hinein – so kann es etwa bei einem Apfel erkennen, ob das Kerngehäuse fault. Auch dünne Verpackungsfolien sind kein Hindernis.

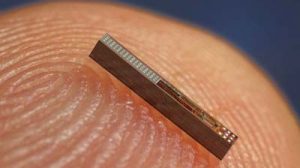

Kleiner als ein Stück Würfelzucker

Doch wie funktioniert das Gerät? Es strahlt breitbandiges Licht auf die Probe, etwa ein Stück Fleisch. Je nach seiner Zusammensetzung reflektiert dieses das Licht verschiedener Wellenlängen im Nahinfrarot-Bereich unterschiedlich stark. Das Spektrum verrät den Forschern, wie viel von welchem Stoff in dem Lebensmittel enthalten ist.

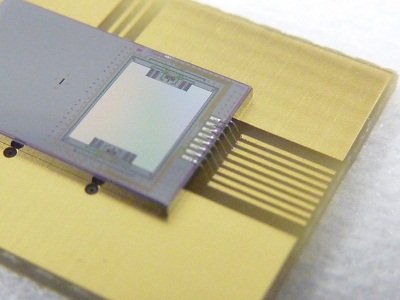

Das Besondere an dem Spektrometer: Mit einem Volumen von nur 2,1 Kubikzentimeter ist es etwa 30 Prozent kleiner als ein Stück Würfelzucker – und somit deutlich kompakter als seine handelsüblichen Gegenstücke, die etwa die Abmessungen von zwei Päckchen Butter haben. Ein weiterer Vorteil: Die Geräte eignen sich für die Massenfertigung und lassen sich kostengünstig produzieren. „Wir erwarten, dass Spektrometer sich auf ähnliche Weise entwickeln wie Digitalkameras“, sagt Heinrich Grüger, verantwortlicher Geschäftsfeldleiter am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden, wo das System entwickelt wird. „Die Kameras, die man vor zehn Jahren für 500 Euro kaufen konnte, können weniger als die, die man heute im Handy quasi umsonst dazu bekommt.“