Das Prinzip sei universell einsetzbar, erklärt Professor Thomas Bein: „Colchicin dient hier als ein Beispiel für zahlreiche andere Wirkstoffe, die auf diese Weise in Zellen eingeschleust werden könnten.“

Weniger Nebenwirkungen

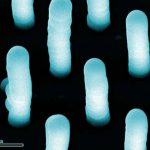

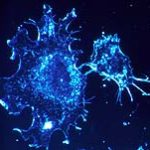

Nanopartikel sind so klein, dass sie über die Membran, die die natürliche Barriere einer Zelle bildet, in deren Innenraum eindringen können. Diese Fähigkeit könnte in Zukunft gerade für die Behandlung von Krebszellen große Chancen bieten. In ersten Versuchen wurde bereits gezeigt, dass die mit Wirkstoffen beladenen Partikel diese gezielt in die befallenen Zellen transportieren.

Die benötigte Medikamentendosis könnte dadurch deutlich verringert und damit auch mögliche unerwünschte Nebenwirkungen reduziert werden. Entscheidend hierfür ist jedoch, dass die Wirkstoffe bis zum Eintritt in die Zelle im Nanopartikel verbleiben.

Dichter Überzug

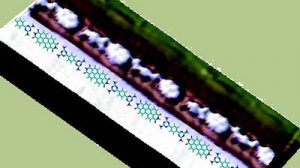

Wissenschaftler aus verschiedenen Münchener Arbeitsgruppen entwickelten deshalb gemeinsam eine Methode, um die Wirkstoffe in den Nanoteilchen zu halten. Dazu gaben sie die Partikel in eine alkoholische Lösung mit Lipid-Molekülen und fügten schrittweise Wasser hinzu. Mit steigendem Wassergehalt bildeten die Lipide nach Angaben der Forscher von selbst eine Hülle um die Partikel in Form einer Lipid-Doppelschicht.

Wie dicht dieser Überzug ist, zeigte anschließend ein Test mit Farbstoffmolekülen. Statt mit einem Wirkstoff beluden die Wissenschaftler hierfür die Nanopartikel mit einem Fluoreszenzfarbstoff und gaben sie in eine Küvette mit Wasser. Während die unpräparierten Nanopartikel ohne Lipidhülle nach einer Stunde den Großteil der Farbmoleküle nach außen abgegeben hatten, ließ sich im Wasser des zweiten Ansatzes mit umhüllten Partikeln keinerlei Farbstoff nachweisen.

Lipide verschließen poröse Nanopartikel

Colchicin konnte durch die Lipidschicht in parallelen Versuchen nicht vollständig zurückgehalten werden, Spuren des Wirkstoffes fanden sich im Medium außerhalb der Partikel. Der größte Teil des Medikamentes diffundierte jedoch erst nach dem Eintritt in die Zielzelle und konnte dort seine wachstumshemmende Wirkung entfalten.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Verschluss von porösen Nanopartikeln mit Lipiden ein effektives Konzept zur Beladung mit Wirkstoffen ist. Dies ermutigt uns, auch andere pharmazeutische Wirkstoffe auf diese Weise in Zellen zu transportieren und deren Wirksamkeit zu untersuchen. Wir sehen hier ein großes Potenzial für die gezielte Freisetzung von Medikamenten“, so Bein.

(idw – Universität München, 11.08.2010 – DLO)

11. August 2010