Bild und Spiegelbild sehen sich zwar ähnlich, sind aber nicht unbedingt dasselbe – diese Erkenntnis ist beileibe nicht neu. Doch nun berichten deutsche Forscher in „Nature“, dass die Natur auch bei magnetischen Strukturen in dünnen Metallschichten eine bestimmte Form gegenüber ihrem Spiegelbild bevorzugt. Mithilfe von Computersimulationen haben sie berechnet, dass in einer Manganschicht von nur einer Atomlage Dicke immer die gleiche dreidimensionale, gedrehte Anordnung vorkommt und niemals das Spiegelbild.

{1l}

Strukturen, deren Bild und Spiegelbild sich nicht durch Drehen ineinander überführen lassen, nennen Naturwissenschaftler „chiral“. Ein Beispiel dafür ist die menschliche Hand. Chiralität in kleinsten Dimensionen weist erstaunliche Besonderheiten auf: So kommen beispielsweise in der Natur viele Biopolymere, wie etwa Aminosäuren, die Bausteine von Eiweiß, nur in einer von zwei theoretisch vorstellbaren Varianten vor, sie sind homochiral. Die Spiegelbildform existiert nur im Labor.

Spintronik als Zukunftsfeld

„Solche chiralen Strukturen sind heiße Kandidaten für Anwendungen, etwa im Zukunftsgebiet der „Spintronik“, weil sie eine Kopplung von elektronischen, optischen, magnetischen und strukturellen Eigenschaften ermöglichen“, unterstreicht Prof. Stefan Blügel, Direktor am Jülicher Institut für Festkörperforschung, die Bedeutung dieses Fundes. „In Bauteilen der Zukunft kann der fließende Strom einen Drehimpuls auf die magnetische Struktur übertragen und sie damit in Bewegung versetzen.“ Die winzigen Formen sind nicht neu, waren aber bisher nur von sehr seltenen Kristallstrukturen bekannt.

Erst durch die Arbeiten der Physiker am Forschungszentrum Jülich stellte sich heraus, dass es sie auch in anderen Materialien gibt, die vergleichsweise einfach herzustellen, einfach zu untersuchen und in Anwendungen bereits weit verbreitet sind – dünnen Metallschichten. Die Autoren eines Begleitartikels im Nature-Kapitel „News and Views“ attestieren den Arbeiten denn auch mehr als nur akademische Bedeutung: Verständnis und Kontrolle des magnetischen Drehsinns in dünnen Filmen kämen gerade recht für neue Anwendungen, wie magnetischen Speichermedien mit besonders hoher Dichte.

Erstarrte sich überschlagende Welle

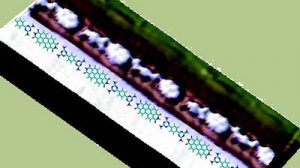

Die magnetische Struktur, die der theoretische Physiker Blügel und seine Kollegen fanden, erinnert an eine sich überschlagende Welle, die in ihrer Bewegung erstarrt ist, in die Länge gezogen und vielfach aneinander gereiht. Das Spiegelbild, also eine auf den Kopf gestellte Welle, gibt es nicht, zumindest nicht in der untersuchten Manganschicht. Die Berechnungen müssen aber für jedes Material und jede Schichtdicke jeweils neu durchgeführt werden. Und solche Rechnungen sind aufwändig – sie verschlingen zehntausende Stunden Rechenzeit auf den schnellsten Computern unserer Zeit. Die Wissenschaftler profitieren davon, dass sie direkt vor Ort im Jülicher John von Neumann-Institut für Computing (NIC) Zugriff auf zwei so genannte Supercomputer haben, auf denen sich die Rechenzeit auf etwa einen Monat reduzieren lässt. Dies wird ihnen ermöglichen, noch komplexere magnetische Strukturen zu untersuchen.

Den Forschern gelang ihr wissenschaftlicher Durchbruch, weil sie in ihre Berechnungen erstmals eine bislang vernachlässigte magnetische Wechselwirkung einbezogen, die so genannte Dzyaloshinskii- Moriya(DM)-Wechselwirkung, die bei Betrachtungen der Volumeneigenschaften von Mangan und ähnlichen Metallen keine Rolle spielt. Die Physiker konnten aber nachweisen, dass sie dann entsteht, wenn atomdünne Manganschichten auf eine Oberfläche aufgebracht werden.

Die DM-Wechselwirkung ist dann der entscheidende Mechanismus für die einzigartige Anordnung der elementaren magnetischen Momente. Den Jülicher Festkörper-physikern ist es erstmals gelungen, die Stärke der Wechselwirkung quantitativ zu bestimmen. Die Forscher sind überzeugt, dass ihre Erkenntnisse das Verständnis von Magnetismus in Nanodimensionen fundamental ändern werden: „Unsere Arbeit schafft neue Grundlagen und eröffnet ein völlig neues Forschungsgebiet. Wir stehen hier noch ganz am Anfang“, glaubt Blügel. Und die Autoren des Begleitartikels in „Nature“ bestätigen, dass „viele frühere Ergebnisse und Interpretationen nun noch einmal hinterfragt werden müssen.“

(idw – Forschungszentrum Jülich, 10.05.2007 – AHE)