Überraschender Fund: Forscher haben in einer Uranverbindung eine ungewöhnliche Art des Magnetismus entdeckt. Denn dieses Material kann vorübergehend magnetisch werden, ohne dass sich die Spins seiner Atome gleich ausrichten. Möglich wird dies, weil im Material kurzlebige Quasiteilchen – sogenannte Spin-Excitonen – entstehen. Diese erzeugen beim Zusammenwirken kurzlebige magnetische Felder. Dies könnte für neuartige Magnetspeicher von Computern nutzbar sein.

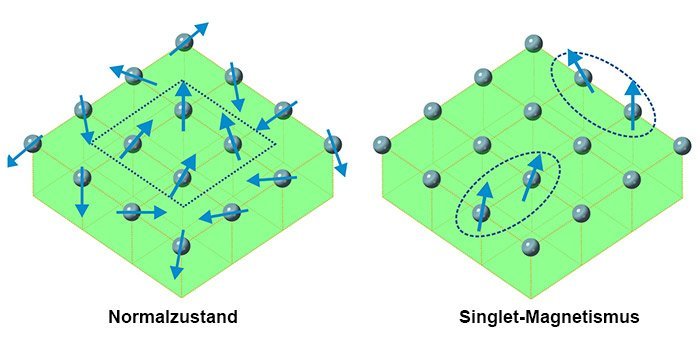

Vom Küchenmagneten bis zum Geodynamo unserer Erde: Nahezu alle bekannten Magnete funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Weil die Spins ihrer Atome alle in die gleiche Richtung zeigen, entsteht ein magnetisches Feld. Bei nichtmagnetischen Materialien dagegen sind die Spins ungerichtet, so dass sich ihr Effekt gegenseitig aufhebt. Die gezielte Manipulation von Spins und damit der Magneteigenschaften von Atomen könnte künftig genutzt werden, um neuartige Datenspeicher zu schaffen – Magnetspeicher als nur wenigen Atomen.

Doch nun haben Lin Mao von der New York University und seine Kollegen eine ganz neue Art von Magneten entdeckt – in einem Material, das auf den ersten Blick nicht magnetisch sein dürfte. Denn die Uran-Antimon-Verbindung USb2 besitzt ungeordnete Spins. Merkwürdigerweise zeigt diese Verbindung aber unter bestimmten Bedingungen unerwartet kohärente Quantenreaktionen. „Dieses Material gibt uns schon seit Jahrzehnten Rätsel auf“, erklärt Miao. „Denn die Art, wie Magnetismus und Elektrizität im Inneren wechselwirken, erscheinen bizarr.“

Kurzlebige Quasiteilchen als Magnetfeld-Erzeuger

Der Verdacht der Forscher: Möglicherweise geschieht in dieser Uranverbindung etwas, das schon vor rund 50 Jahren theoretisch postuliert worden ist. Nach dieser Theorie kann auch in einem nichtmagnetischen Material vorübergehend ein magnetisches Moment entstehen. Dieses wird von sogenannten Spin Excitonen gebildet – kurzlebigen Quasiteilchen, die aus der Interaktion von Elektronen entstehen.

Das Problem jedoch: Normalerweise verschwinden diese Spin Excitonen sehr schnell wieder. „Wenn man aber sehr viele von ihnen hat, besagt die Theorie, dass sie sich gegenseitig stabilisieren können und dann das Auftauchen von noch mehr Spin Excitonen katalysieren – wie eine Art Kaskade“, erklärt Miaos Kollege Andrew Wray. Bisher allerdings haben Forscher nur wenige Indizien dafür gefunden, dass Materialien tatsächlich solche magnetischen Excitonen-Felder erzeugen können – und wenn, dann nur bei extrem tiefen Temperaturen.

Excitonen-Felder

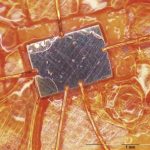

Anders ist dies bei Uran-Antimon-Verbindung USb2, wie Miao und sein Team nun mittels Röntgenstreuung, Neutronenstreuung und begleitenden Modellierungen belegen. Demnach treten die magnetischen Excitonen-Felder in diesem Material schon bei deutlich höheren Temperaturen auf. Nach Ansicht der Forscher könnte diese Uranverbindung damit das erste Beispiel für einen solchen Excitonen-Magneten oberhalb von ultrakalten Bedingungen sein.

„Unsere Ergebnisse und theoretischen Analysen enthüllen, dass die anomalen Eigenschaften dieses Materials darauf zurückgehen, dass es sich hier um die erste bekannte Hochtemperatur-Realisation eines Singlet-Grundzustands-Magneten handelt“, konstatieren sie. „In diesem wird der Magnetismus durch einen Prozess erzeugt, der der Excitonen-Kondensation gleicht.“ Das könnte nicht nur das merkwürdige Verhalten dieser Uranverbindung erklären, es wäre auch ein Beweis dafür, dass die Theorie der Singlet-Magneten stimmt.

Praktischer Nutzen für Magnetspeicher

Diese Entdeckung könnte aber durchaus auch ganz praktische Bedeutung haben: „Es wird heute viel an Magnetismus geforscht, um die Datenspeicher-Technologie zu verbessern“, erklärt Wray. Der große Vorteil von Singlet-basierten Magneten in diesem Kontext sei es, dass sie einen abrupteren Übergang zwischen nichtmagnetischen und stark magnetisierten Zuständen zeigen. „Das könnte ein Vorteil für das Schalttempo in einem Computer und seinen Stromverbrauch darstellen“, so Wray.

Zudem reagieren Magneten auf Basis der Excitonen-Felder anders auf elektrischen Strom. „Elektronen, die in das Material fließen, interagieren sehr stark mit den instabilen magnetischen Momenten statt einfach hindurchzuströmen“, erklärt Wray. „Das könnte eine bessere Kontrolle der magnetisch gespeicherten Information gewährleisten.“ (Nature Communications, 2019; doi: 10.1038/s41467-019-08497-3)

Quelle: New York University