Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an zwei Quantenphysiker, die erstmals Quanten – die kleinsten Teilchen der Materie – messbar und manipulierbar gemacht haben. Der Franzose Serge Haroche und der US-Amerikaner David Wineland entwickelten spezielle Fallen, in denen sich einzelne Atome und Lichtteilchen einfangen, manipulieren und messen lassen. Dies galt zuvor als unmöglich.

In der Welt der Quanten, der Atome und Lichtteilchen, herrschen eigene Gesetze. So ist ein Teilchen beispielsweise keineswegs immer und überall ein Teilchen, sondern kann sich auch wie eine Welle verhalten. Umgekehrt können Licht und andere Wellen auch als Teilchen reagieren. Aber nicht nur die Natur eines Objektes in der Quantenwelt ist uneindeutig, es weigert sich auch, sich auf einen Ort festlegen zu lassen. Diese 1920 von dem Physiker Werner Heisenberg entdeckte sogenannte „Unschärfe“ bedeutet, dass sich der konkrete Aufenthaltsort von Quanten nur als Wahrscheinlichkeit schätzen lässt. Im Extremfall kann ein Teilchen dabei sogar gleich wahrscheinlich an zwei Orten sein – seine beiden möglichen Zustände überlagern sich, wie Quantenphysiker sagen.

Aus dieser Überlagerung resultiert auch das große Dilemma aller quantenphysikalischen Experimente: Jede Messung in der Quantenwelt zerstört den Überlagerungszustand des Teilchens und verändert seine Eigenschaften – vergleichbar einem Handabdruck in feuchtem Lehm, der die ursprüngliche Form verzerrt. Deshalb galt es lange Zeit als unmöglich, die quantenphysikalischen Eigenschaften von Atomen oder Lichtteilchen – Photonen – zu messen. Serge Haroche und David Wineland gelang es aber, unabhängig voneinander Fallen zu konstruieren, mit denen sich Quanten in ihrem Überlagerungszustand einfangen und untersuchen lassen.

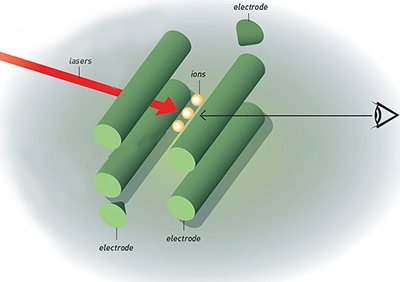

Vibrierendes Teilchen in elektrischer Falle

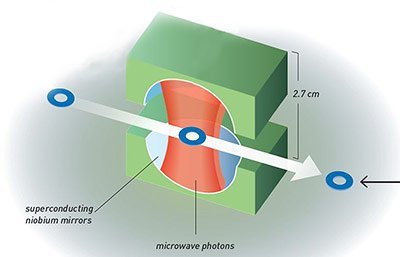

David Wineland und seine Kollegen an der University of Colorado in Boulder gingen für ihre Falle zunächst von der Idee aus, dass sich geladene Teilchen durch elektrische Felder einfangen lassen. Da sich gleiche Ladungen abstoßen – wie bei einem Magneten – hindert beispielsweise eine positive elektrische Barriere ein positives Teilchen daran, diese zu passieren. Die Forscher fingen auf diese Weise Beryllium-Ionen in einer Falle. Um Störeffekte auszuschließen, herrscht in einer solchen Falle ein Vakuum.