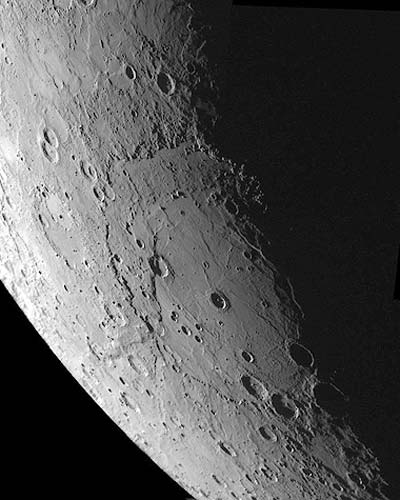

Durch die beiden ersten Merkurvorbeiflüge von MESSENGER am 14. Januar und am 6. Oktober 2008 sind etwas mehr als 90 Prozent der von Kratern und erstarrten Lavaströmen bedeckten Oberfläche erfasst. „Wir sind sehr gespannt auf die neuen Aufnahmen“, sagt Professor Jürgen Oberst vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof. „Die beiden ersten Vorbeiflüge haben gezeigt, dass alle Instrumente erstklassige Bilder und Messungen liefern. Die neuen Messungen ergänzen die bisher vorhandenen Daten, und einige wichtige wissenschaftliche Fragestellungen können nun schon sehr genau angegangen werden“, erläutert Oberst weiter.

Dem rätselhaften Magnetfeld auf der Spur

Der DLR-Wissenschaftler möchte mit den geometrisch hochpräzise justierten Aufnahmen des MDIS-Kamerasystems (Mercury Dual Imaging System) sowie den Daten eines Laser-Höhenmessgeräts die Größe und die Form des Planeten besser bestimmen. „Auch das Schwerefeld des Merkurs werden wir durch die Beobachtungen bei diesem Vorbeiflug genauer berechnen können. Das ist dringend notwendig, denn die Zusammenhänge zwischen Größe, Form und Schwerefeld liefern wichtige Hinweise auf den inneren Aufbau des Planeten, der noch kaum bekannt ist“, ergänzt Oberst. Neben Kamera- und Spektrometeraufnahmen bilden Untersuchungen zu Form und Stärke des rätselhaften Magnetfelds des Merkur einen Schwerpunkt bei den Experimenten.

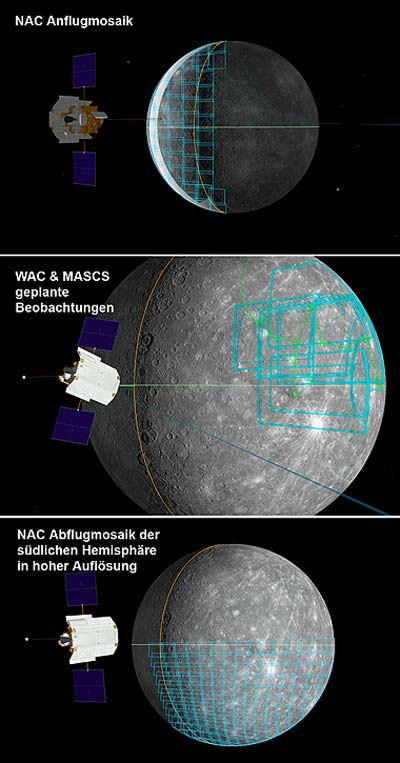

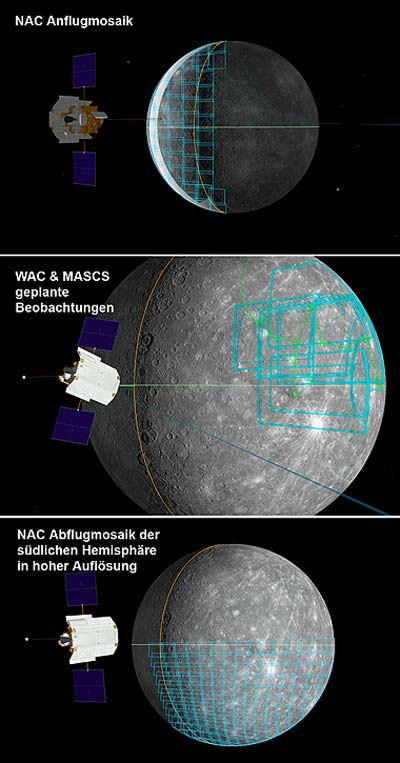

Der Merkur im Visier der beiden MESSENGER-Kameras: Seit Monaten bereitet sich das MESSENGER-Team auf den dritten Vorbeiflug der Sonde am Merkur in der Nacht vom 29. auf den 30. September 2009 vor. Dabei werden die geplanten Aufnahmen auf Bruchteile von Sekunden antizipiert und in das Kamerasystem an Bord der Sonde einprogrammiert, um eine möglichst optimale Bildausbeute zu gewährleisten.

Testlauf für die Orbitphase ab März 2011

Die DLR-Wissenschaftler werden bei der Auswertung der Daten im Missions-Operationszentrum der Johns-Hopkins-Universität in Laurel im US-Bundesstaat Maryland vor Ort sein. Im Labor für Angewandte Physik werden sie den MESSENGER-Vorbeiflug erleben.

„Dies ist der letzte Testlauf für die Experimente und die Datenprozessierung vor der Orbitphase ab dem 18. März 2011“, erklärt Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung. Helbert wirkt bei der Auswertung der Daten des Spektrometers MASCS (Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer) auf MESSENGER mit. „Das Spektrometer wird bei diesem Vorbeiflug Priorität haben. In einem für das Experiment recht komplexen Manöver decken wir große Gebiete am Äquator ab, die wir in der Orbitphase nicht mehr mit dieser Auflösung sehen können“, fügt Helbert hinzu.

Mithilfe der Spektrometerdaten soll eine erste grobe mineralogische Klassifizierung der Gesteine auf dem Merkur vorgenommen werden. „Das wird sicher nicht einfach. Die Sonne beleuchtet die Merkurlandschaft während des Anflugs, bei der größten Annäherung und im Blick zurück beim Weiterflug unter verschiedenen Winkeln. Das genaue Rückstrahlverhalten der Merkuroberfläche kennen wir jedoch noch nicht genau – es hat aber großen Einfluss auf die Messungen und muss bei der Auswertung berücksichtigt werden“, sagt Helbert.

Software klassifiziert Mineralogie

Die DLR-Wissenschaftler hoffen, mit den Daten des Spektrometers und der Kamera die Mineralogie vorläufig klassifizieren zu können. Die eingesetzte Software wurde am DLR-Institut für Planetenforschung entwickelt und bei den ersten beiden Merkur-Vorbeiflügen erfolgreich getestet.

„Das ist nun der erste Einsatz in Echtzeit“, erklärt Helbert. „Wir sind gespannt, wie gut das funktioniert. Für den weiteren Missionsverlauf planen wir, Messungen an Gesteinen in unserem Hochtemperatur-Spektroskopielabor in Berlin-Adlershof zu nutzen, um auch die Zusammensetzung der einzelnen Gesteine bestimmen zu können“, so der Forscher weiter. Das DLR betreibt derzeit das einzige Testlabor, das für diese speziellen Messungen an Mineralien unter den extremen Temperaturen des Merkur geeignet ist. Auf der Tagseite des Planeten herrschen Temperaturen von über 400 Grad.

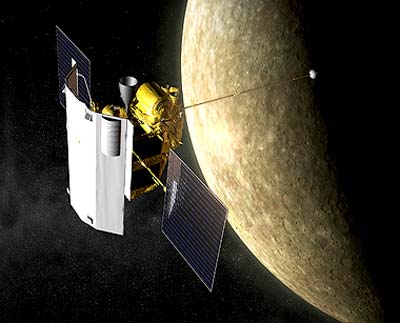

MESSENGER Teil des „Discovery“-Programms

MESSENGER ist eine Raumsonde des 1992 von der US-Weltraumbehörde NASA aufgelegten „Discovery“-Programms. Dieses ermöglicht, mit relativ preisgünstigen und innovativen Missionen die Rätsel unseres Sonnensystems zu lösen. Die Sonde startete am 3. August 2004 und nähert sich ihrem Ziel seither auf einer komplizierten Flugbahn durch das innere Sonnensystem.

Auf der etwa tausend Kilogramm schweren Sonde befinden sich acht wissenschaftliche Experimente. Nach Nahvorbeiflügen an der Erde, je zweimal an der Venus und im vergangenen Jahr zweimal am Merkur, hat MESSENGER bis heute fast sechs Milliarden Kilometer auf seiner spiralförmigen Bahn zurückgelegt.

(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 29.09.2009 – DLO)

29. September 2009