Seit Jahren ergeben Messungen des Protonenradius abweichende Werte – Ursache unklar. Jetzt bestätigt eine Messung mittels Laser-Frequenzkamm, dass das Proton tatsächlich kleiner ist als lange gedacht. Zudem belegt sie, dass die Diskrepanzen nicht am Austausch des Wasserstoffelektrons gegen ein Myon bei einigen Messungen liegen. Das räumt Zweifel an der fundamentalen Theorie der Quantenelektrodynamik aus, so die Forscher im Fachmagazin „Science“.

Das Proton ist einer der fundamentalen Bausteine der Materie: Gemeinsam mit dem Neutron bildet es den Atomkern, außerdem beeinflusst es über die Rydberg-Konstante das Spektralverhalten aller Elemente. Entsprechend wichtig ist es, grundlegende Merkmale dieses Teilchen genau zu kennen, darunter vor allem seinen Radius. Doch genau hier hapert es – seit Jahren ergeben verschiedene Messmethoden und Experimente abweichende Werte.

Liegt die Quantenelektrodynamik falsch?

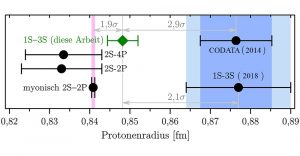

Messungen, bei denen das Elektron des Wasserstoffs durch das schwerere Myon ersetzt wurde, haben mehrfach überraschend geringe Werte für den Protonenradius ergeben – sie lagen um das Vierfache unter dem langjährigen CODATA-Referenzwert von 0,8768 Femtometer. 2019 kam eine Messung auf Basis der Elektronenstreuung am Proton auf einen noch niedrigeren Wert von nur 0,831 Femtometer. Inzwischen hat die CODATA reagiert und empfiehlt nun die Nutzung eines Referenzwerts von 0,841 Femtometer.

Doch zwei Fragen bleiben offen: Zum einen ist unklar, warum neben dem Team von 2019 auch einige spektroskopische Messungen noch unter dem neuen empfohlenen Protonenradius liegen. Zum anderen stellt sich die Frage, welche Rolle dafür die Nutzung von myonischem Wasserstoff versus normalen Wasserstoff mit einem Elektron spielt: Nach der Theorie der Quantenelektrodynamik (QED) müssten beide Varianten auf denselben Protonenradius kommen. Doch 2018 weckte eine spektroskopische Messung am normalen Wasserstoffatom daran Zweifel: Sie kam fast auf den alten CODATA-Wert von 0,8768 Femtometer.