Forscher haben das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung genutzt, um kleinste Strukturen besser sichtbar zu machen. Die gekoppelten Photonen verringern Fluktuationen im Laserstrahl der Raman-Spektroskopie und unterdrücken so das optische Rauschen. Dadurch erhöht sich die Kontrastschärfe des neuen Quanten-Mikroskops um 35 Prozent, wie die Forscher im Fachmagazin „Nature“ berichten. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die Struktur lebender Zellen zu untersuchen, ohne diese zu zerstören.

Ob Lichtmikroskop, Laser-Fluoreszenzmikroskop oder Röntgenlaser: Viele Techniken, mit denen wir kleinste Strukturen sichtbar machen, hängen entscheidend von den Eigenschaften des eingesetzten Lichts ab. Je fokussierter und kurzwelliger dieses Licht ist, desto feiner sind auch die noch auflösbaren Strukturen. Allerdings gibt es Grenzen: Weil die Photonen nie alle gleichzeitig und völlig geordnet auf die Probe treffen, limitiert ein optisches Rauschen die Auflösung. Zwar lässt sich dies durch höhere Strahlintensitäten wie beim Röntgenlaser ausgleichen, empfindliche Proben werden dadurch jedoch zerstört.

Blick ins Molekül mit der Raman-Spektroskopie

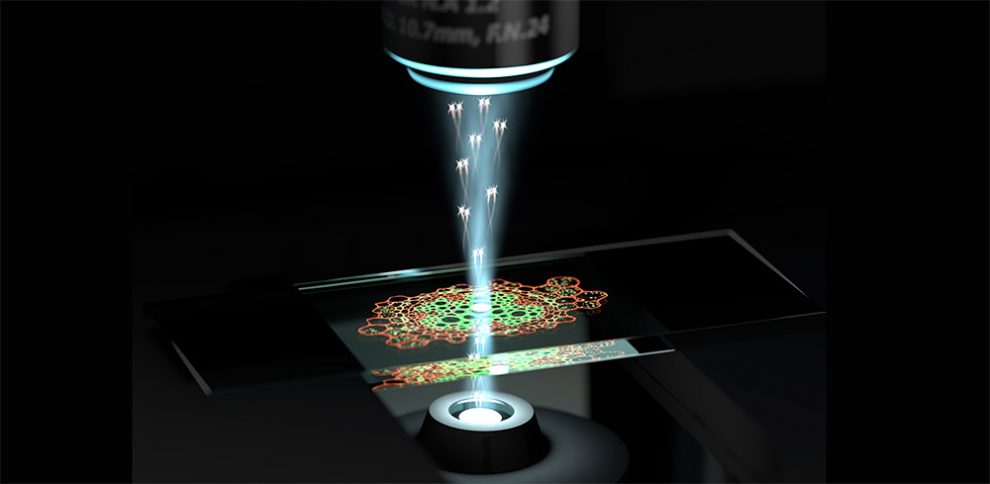

Eine Lösung haben nun Catxere Casacio von der University of Queenland und seine Kollegen entwickelt. Ansatzpunkt dafür ist die nichtlineare Raman-Spektroskopie, eine Technik, die auf der Rückstreuung von Photonen durch Moleküle des untersuchten Objekts beruht. Dafür wird die Probe mit Laserlicht bestrahlt. Dies regt die Moleküle zu Schwingungen an und verändert je nach Schwingungsmuster das Spektrum der rückgestreuten Photonen. Die Frequenzunterschiede zwischen eingestrahltem und rückgestreutem Licht verraten, wo welche Molekülstrukturen sitzen.

Weil jedoch das Signal der rückgestreuten Photonen zu schwach ist, wird bei der nichtlinearen Raman-Spektroskopie ein Interferenzeffekt zur Verstärkung eingesetzt: Man bestrahlt die Probe mit einem zweiten Laserstrahl, dessen Frequenz dem der rückgestreuten „Stokes“-Photonen entspricht. Wenn sich die Wellen beider überlagern, erzeugt dies eine Verstärkung des Signals. So weit die gängige Methode. Allerdings ist auch hierbei das optische Rauschen noch so stark, dass hohe Laserintensitäten nötig werden.