Drohendes Quantenchaos: Forscher haben untersucht, wie gut die Quantencomputer von IBM, Google und Co das fragile Gleichgewicht zwischen nötiger Kopplung und unerwünschten Resonanzen meistern. Denn wenn die Balance der Quantenbits kippt, droht ein unkontrolliertes Quantenchaos und damit ein Kollaps der Rechenfähigkeit. Das Ergebnis: Die Architektur von IBM könnte anfälliger für einen solchen Kollaps sein – vor allem, wenn die Systeme künftig auf mehr Qubits erweitert werden.

Quantencomputer sind im Kommen, längst liefern sich Firmen wie IBM, Google und Co einen Wettlauf um die leistungsfähigsten Quantenrechner. Ihre bisher 117 Qubits beziehungsweise 64 Qubits umfassenden Systeme beruhen auf quantenphysikalischen Interaktionen von Ladungsinseln in supraleitenden Materialien. Damit diese sogenannten Transmon-Qubits Rechenoperationen durchführen können, müssen sie einerseits möglichst ungestört und gut abgeschirmt im Überlagerungszustand bleiben. Andererseits jedoch müssen die Qubits miteinander gekoppelt werden, um Schaltkreise zu bilden.

Fragile Balance

Doch genau darin liegt ein Problem: Die gängigen Quantencomputer arbeiten in einem fragilen Gleichgewicht zwischen Ordnung und Unordnung. Die miteinander gekoppelten Quantenbits ähneln einem System gekoppelter Pendel, dessen Fluktuationen sich leicht zu unkontrollierbar großen Schwingungen mit katastrophalen Folgen aufschaukeln können – ähnlich wie bei einer Brücke, die von einer Menschengruppe im Gleichschritt überquert wird.

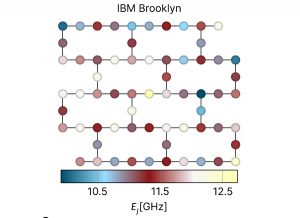

„Der Transmon-Chip toleriert nicht nur, sondern benötigt sogar effektiv zufällige Qubit-zu-Qubit-Unvollkommenheiten“, erklärt Erstautor Christoph Berke von der Universität zu Köln. Die zurzeit gängigen Quantencomputersysteme nutzen dafür unterschiedliche Methoden. IBM platziert Qubits alternierend im Gitter, um unerwünschte Kopplungen zwischen gleichen Nachbarn zu verhindern. Die Quantencomputer der TU Delft und von Google hingegen nutzen aktiv eingeführte lokale Störungen, um unerwünschte Resonanzen zu blockieren.