Rätsel der Elektronen-„Befreiung“

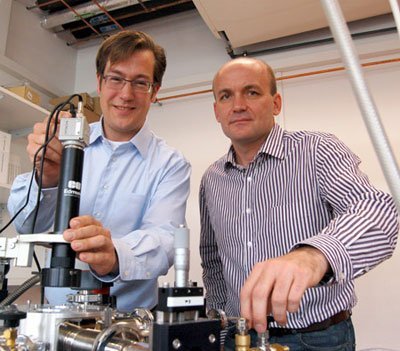

„Ja, organische Solarzellen funktionieren“, erklärt Vladimir Dyakonov von der Uni Würzburg. „Nach der bisher gängigen Theorie dürften sie das allerdings nicht.“ Der Professor für Experimentelle Physik an der Universität Würzburg hat untersucht, welche physikalischen Prozesse den Stromfluss trotzdem ermöglichen. Gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Carsten Deibel hat er nun eine Antwort gefunden.

„Nach den gängigen physikalischen Gesetzen sind die vom Licht erzeugten positiven und negativen Ladungen, die immer paarweise auftreten, eigentlich nur schwer zu trennen, da sie einander anziehen“, erklärt Dyakonov. Die Vorstellung, Licht könne Elektronen aus einem Atom oder Molekül quasi herauskicken, stimmt nämlich nur ansatzweise. Absorbiert das Polymer Licht, entstehen in Wirklichkeit so genannte „Exzitone“. Die Elektronenwolke, die um ein Molekül herumschwirrt, ändert ihre Form, es kommt zu Ladungsverschiebungen, der Physiker spricht davon, dass ein „stark gebundenes Elektron-Loch- Paar“ entsteht. Wie sich das Elektron endgültig daraus befreien

kann, hat Deibel untersucht.

Mindestlänge des Polymers entscheidend

Mit Hilfe von Quantenausbeute-Messungen und der Fotolumineszenz- Spektroskopie untersuchte er die 20 bis 30 Nanometer starken Schichten organischen Materials in den Solarzellen und bestimmte die Energie, die nötig ist, um die Ladungen zu trennen. Anschließend bildeten er und sein Diplomand Thomas Strobel am Computer in verschiedenen Modellen die komplexe Bewegung der Ladungspaare in Polymer-Fulleren-Solarzellen nach und fanden tatsächlich Bedingungen, unter denen das berechnete Ergebnis mit dem Befund aus der Praxis übereinstimmt.

„Der ganze Prozess funktioniert nur, wenn das Polymer eine Mindestlänge besitzt“, erklärt Deibel. Erst dann kann sich das Elektron an der Grenzfläche zum Fulleren lösen und anschließend entlang der Kohlenstoffkugeln zur Kathode wandern. Der positiv geladene Rest des Exzitons hingegen bleibt im Polymer und gleitet entlang dieser Ketten zur Anode.

„Wir zeigen, dass ein Ladungsträger, der sich auf einem Polymerkettensegment befindet, von der anderen Ladung umso weniger angezogen wird, je länger dieses Segment ist“, sagt Vladimir Dyakonov. Unter diesen Umständen könnten sich die Ladungsträger außerdem entlang der Polymerketten wesentlich schneller bewegen als bei kurzen Segmenten. Beide Effekte zusammen ermöglichen die sehr effiziente Trennung der Ladungspaare.

Ansatz für effektivere Polymere

Tatsächlich zeigen Deibels Simulationen eine zehnfache Verbesserung des Photostromes, wenn die Länge der Polymerkettensegmente von einem auf zehn Nanometer erhöht wird. Zehn Nanometer sind typisch für die heute in der organischen Photovoltaik gebräuchlichen Polymer- Halbleiter. „Unsere

Ergebnisse erklären somit, warum die derzeit besten Polymer-Fulleren-Solarzellen eine so gute Umwandlung von Licht in Strom erlauben“, sagt Dyakonov.

Nachdem das Rätsel, warum Polymer-Fulleren-Solarzellen entgegen aller Theorie doch funktionieren, gelöst ist, arbeiten Dyakonov und Deibel jetzt daran, die grundlegenden Prozesse noch besser zu verstehen. Ihr Ziel ist es, mit diesem Wissen in die Entwicklung zu gehen und zusammen mit Chemikern neue Polymere zu konstruieren, die das eingestrahlte Licht effektiver als bisher in Strom umwandeln.

Organische Solarzellen: transparent, flexibel und aufdruckbar

Organische Solarzellen sind zwar noch nicht in der Lage Sonnenlicht ähnlich effizient in Strom umzuwandeln wie ihre Silizium-Konkurrenten. Während Letztere einen Wirkungsgrad von etwa 30 Prozent schaffen, kommen organische Zellen auf knapp sechs Prozent. Ihre Stärken liegen allerdings woanders: Weil sie auch transparent sein können, bieten sie sich beispielsweise für den Einsatz in Gebäuden an, wo sie Licht durchlassen und gleichzeitig Strom produzieren. Ihre Flexibilität prädestiniert sie für den mobilen Einsatz, beispielsweise auf Rucksäcken, die Handyakkus aufladen.

Außerdem sind organische Solarzellen vergleichsweise einfach herzustellen. Im Prinzip können normale Druckmaschinen die Substanzen auf ein billiges Trägermaterial aufbringen wie Farbe auf große Papierrollen. Die Produktionskosten sind dabei vergleichsweise niedrig. Organische Solarzellen sind deshalb, wie Vladimir Dyakonov sagt, „vielversprechende Kandidaten für eine effiziente, preisgünstige Photovoltaik“.

(Universität Würzburg, 06.08.2009 – NPO)

6. August 2009