Wie Lawinen entstehen, schien seit Jahrzehnten geklärt – die Schneeforschung weltweit ging vom Scherriss-Modell aus: Danach kommt die oberste Schicht einer Schneedecke ins Rutschen und dieser Prozess pflanzt sich immer weiter fort. Doch längst nicht alle Lawinen lassen sich so erklären. Ein Karlsruher Forscherteam vertritt deshalb eine grundsätzlich andere Hypothese: Es macht „Sollbruchstellen“ wie instabile Zwischenschichten für die Lawinenentstehung verantwortlich.

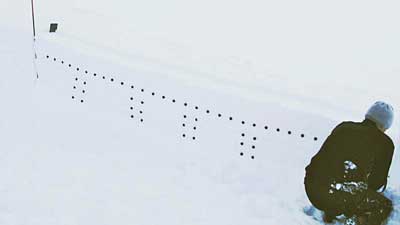

Schnee ist in Schichten aufgebaut, die relativ fest miteinander verbunden sind – nur ein Bruch kann sie voneinander lösen. Dabei breitet sich ein Riss zwischen zwei benachbarten Schichten aus und löst sie voneinander ab: Eine Lawine entsteht. Als Ursache für das Risswachstum wurde bislang das sogenannte Versagensmodell des Scherrisses herangezogen.

Bisheriges Modell erklärt nicht alle Lawinen

„Es gibt aber erhebliche Widersprüche zwischen den Aussagen dieses Modells und den Beobachtungen und Messungen vor Ort“, sagt Joachim Heierli vom Institut für Angewandte Materialien (IAM) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). „Scherrisse können sich in flachem Gelände nicht ausbreiten, trotzdem kommt es dort nicht selten zu Brüchen in der Schneedecke.“

Außerdem können Scherrisse das Phänomen der Fernauslösungen nicht erklären. Dabei treten Lawinen an einer anderen Stelle auf, als sie ausgelöst wurden, beispielsweise im Hang über einem Skifahrer.