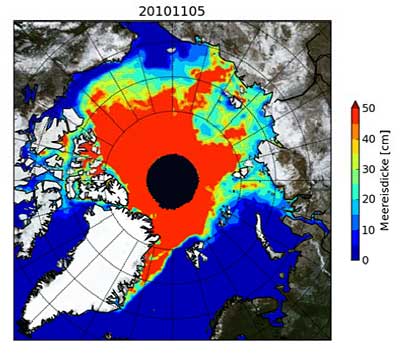

Hamburger Wissenschaftlern ist es mit einer neuen Methode erstmals gelungen, die Stärke von dünnem arktischem Meereis flächendeckend zu bestimmen. Sie nutzten dafür Daten des Fernerkundungssatelliten SMOS der Europäischen Weltraumagentur ESA. Die neuen Ergebnisse könnten möglicherweise auch die Wettervorhersagen in Europa verbessern, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“.

Das Meereis der Arktis ist ein wichtiger Indikator für Klimaänderungen. Dabei spielt nicht nur die Größe der Eisfläche eine Rolle, sondern auch die Eisdicke. Detaillierte Daten sind wichtig, um den Wärmeaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre zu erfassen. Dieser ist gerade bei dünnem Eis sehr groß und beeinflusst daher Wetter und Klima – auch in Nordeuropa – besonders stark. Dickes Eis dagegen wirkt isolierend und trägt daher kaum zum Wärmeaustausch bei.

Bohrungen und Echolotmessungen

Vor Ort kann die Eisdicke durch Bohrungen oder durch Echolotmessungen von U-Booten aus erhoben werden. Auch führten Hubschraubersonden elektromagnetische Induktionsmessungen durch. Diese Methoden sind jedoch mit hohem Aufwand verbunden und liefern keine flächendeckenden Daten. Der Satellit Cyrosat misst immerhin, wie weit das Eis aus dem Wasser ragt, woraus sich die Gesamtdicke erschließen lässt. Für dünnes Eis ist diese Methode jedoch nicht geeignet.

Der Satellit SMOS (Soil Moisture & Ocean Salinity) dagegen trägt ein empfindliches Radiometer, das die natürliche Wärmestrahlung der Erd- und Ozeanoberflächen bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern misst, dem sogenannten L-Band. Diese Strahlung liegt im langwelligen Mikrowellenbereich.