Die ersten Braunen Zwerge wurden 1995 entdeckt. Seitdem haben Forscher viel über diese Objekte gelernt, aber der Mechanismus – oder die Mechanismen – der Entstehung solcher „gescheiterten“ Sterne wird noch immer heiß diskutiert. Sterne wie auch Braune Zwerge entwickeln sich in ihren frühen Anfangsstadien sehr schnell, was es unwahrscheinlich macht, sie just im Geburtsprozess anzutreffen. Diese Schwierigkeit erhöht sich weiter dadurch, dass sehr junge Objekte noch eingebettet in den Gas- und Staubwolken liegen, aus deren Verdichtung sie sich bilden, und daher schlecht zu erkennen sind.

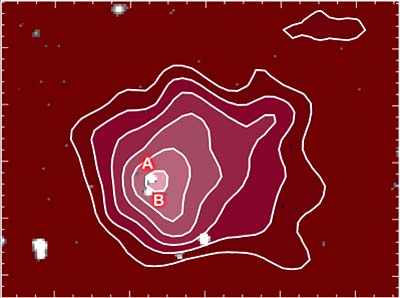

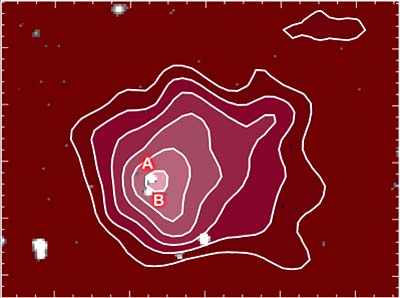

Aus Aufnahmen im Infraroten und im Submillimeterbereich zusammengesetztes Kompositbild des möglichen binären Braunen Protozwerges SSTB213 J041757 (markiert sind die beiden Komponenten A und B des Doppelsystems). Das Hintergrundbild stammt vom 3,5-m-Teleskop von Zeiss auf dem Calar Alto, ausgerüstet mit der Infrarotkamera Omega 2000. Die Kurven geben die Radioemissionen im Submillimeter-Wellenlängenbereich (350 µm) wieder, wie sie bei Beobachtungen mit dem Teleskop des Caltech Submillimeter Observatory (CSO) auf Hawaii gemessen wurden. © Calar Alto Observatory-CAHA / Barrado y Navascués et al. 2009

Körper mit geringer Leuchtkraft gesucht

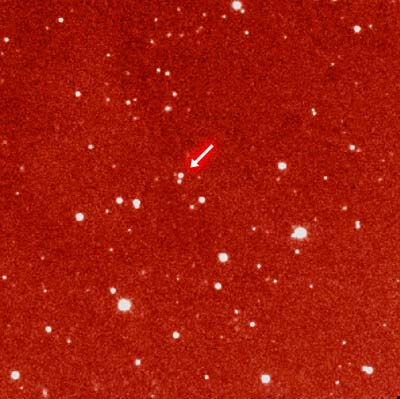

Nun hat eine internationale Forschergruppe unter der Leitung von David Barrado y Navascués vom Laboratorium für Stellare und Exoplanetare Astrophysik (LAEX) beim spanischen Zentrum für Astrobiologie (CAB) den besten bis heute bekannten Kandidaten für einen Braunen Protozwerg identifiziert. Begonnen hatte die Suche mit einer Auswertung der vom Infrarotweltraumteleskop Spitzer gelieferten Daten. Gesucht wurde nach Körpern mit geringer Leuchtkraft – weniger als ein Zehntel der Leuchtkraft der Sonne -, die noch in dichte Nebelwolken gehüllt sind.

Diese Suche führte zu einer Vorauswahl in Form einer vorläufigen Kandidatenliste. Barrado y Navascués räumt jedoch ein: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir unbekannte Gefilde durchforsten und die Gefahr der Verwechslung mit extragalaktischen Quellen und weitgehend erloschenen Sterne besteht, die das Aussehen möglicher substellarer Objekte annehmen können.“ Aus diesem Grund führten die Wissenschaftler „sehr umfassende Nachbeobachtungen in verschiedenen Spektralbereichen“ durch.

Viele Teleskope im Einsatz

Hierzu ließ man neben der Nutzung öffentlich zugänglicher Datenarchive auch neue, spezifische Beobachtungen zur Gewinnung von Multiband-Daten an diversen erdgebundenen Einrichtungen ausführen. Die Archivdaten stammten von Spitzer sowie aus den Himmelsdurchmusterungen 2MASS und CFHTLS. Bei den neuen Kampagnen kamen das Radioteleskop des Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM) in der Sierra Nevada bei Granada, das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile, das Teleskop des Caltech Submillimeter Observatory (CSO) auf Hawaii, das Radioinferometer Very Large Array (VLA) in New Mexico (USA) sowie ein Teleskop der Sternwarte auf dem Calar Alto bei Almería zum Einsatz.

Die vom Calar-Alto-Observatorium (DSAZ) gelieferten Daten wurden im Jahr 2007 mit dem 3,5-m-Teleskop von Zeiss gewonnen, ausgerüstet mit der Infrarotkamera Omega 2000. Den Forschern zufolge waren „die Daten des DSAZ der Schlüssel zur Bestätigung der Natur des Objekts.“ Es handelt sich um räumlich hoch aufgelöste Bilder im nahen Infrarotbereich, die einen Stern zeigen, der sich als bester bisher bekannter Kandidat für einen Braunen Protozwerg erwiesen hat.

Es braucht weitere Beobachtungen und noch viel Arbeit, um weitere Kandidaten für Braune Protozwerge zu finden und die Natur dieser ersten Exemplare endgültig abzuklären. Das Forscherteam hofft aber schon in naher Zukunft neue aufregende Ergebnisse zu diesem Thema präsentieren zu können.

(Calar Alto Observatory-CAHA, 25.11.2009 – DLO)

25. November 2009