Antimaterie im Kernbaustein: Im Proton entstehen durch die Starke Kernkraft ständig kurzlebige Quark-Antiquark-Paare – die sogenannten Sea-Quarks. Jetzt enthüllt ein Experiment, dass es beim Antimaterie-Anteil dieser Quarks eine Asymmetrie gibt: Es bilden sich mehr Anti-Down-Quarks als Anti-Up-Quarks, wie Forscher im Fachmagazin „Nature“ berichten. Warum das so ist, bleibt ungeklärt. Das Ergebnis könnte aber helfen, die Theorien dazu einzugrenzen.

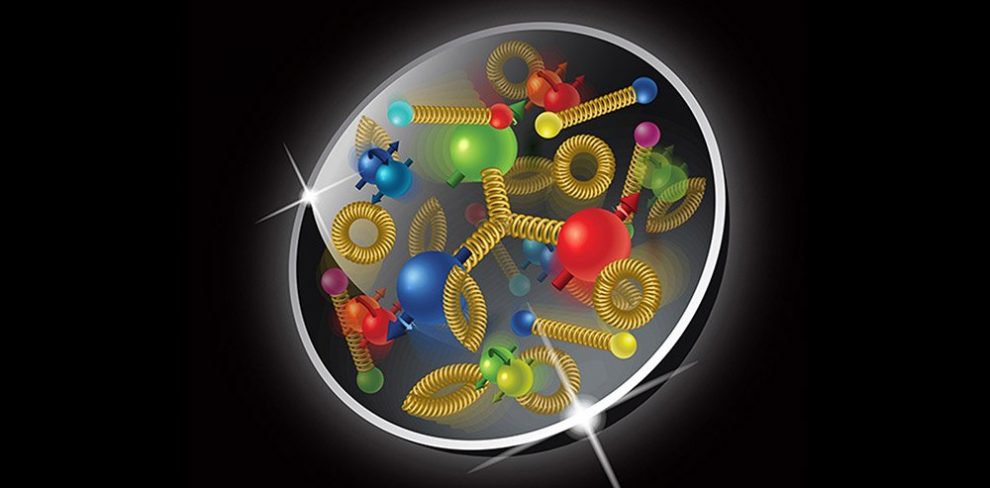

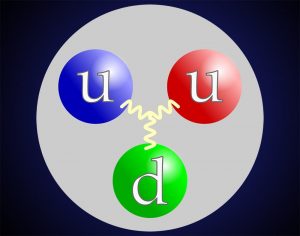

Das Proton ist einer der Grundbausteine der Materie, denn gemeinsam mit dem Neutron bildet es den Atomkern. Gängiger Lehrmeinung nach besteht das Proton aus drei Quarks, die von der Starken Kernkraft und ihren Überträgerteilchen, den Gluonen, zusammengehalten werden. Das Merkwürdige nur: Die Massen dieser zwei Up- und eines Down-Quarks allein machen nur einen Bruchteil der gesamten Protonmasse aus.

„See“ aus kurzlebigen Quark-Antiquark-Paaren

Doch woher kommt die restliche Masse des Protons? Schon seit längerem vermuten Physiker, dass die Starke Kernkraft durch quantenphysikalische Fluktuationen ständig kurzlebige Teilchen entstehen lässt: Paare aus Quarks und ihren Antimaterie-Gegenparts, den Antiquarks. Dieser „See“ aus flüchtigen Teilchenpaaren – die Sea-Quarks – umgibt die drei das Proton prägenden Quarks und verleiht dem Proton seine zusätzliche Masse.

„Bisher haben wir aber nur ein unvollständiges Wissen darüber, wie sich die Quarks im Proton verhalten und wie sie die Eigenschaften des Kernbausteins prägen“, erklärt Koautor Paul Reimer vom Argonne National Laboratory in Illinois. „Die flüchtige Natur der Quark-Antiquark-Paare macht es schwer, sie zu erforschen.“ Doch den Modellen nach müssten unter den Antimaterie-Quarks genauso viele Anti-Up- wie Anti-Down-Quarks vertreten sein.