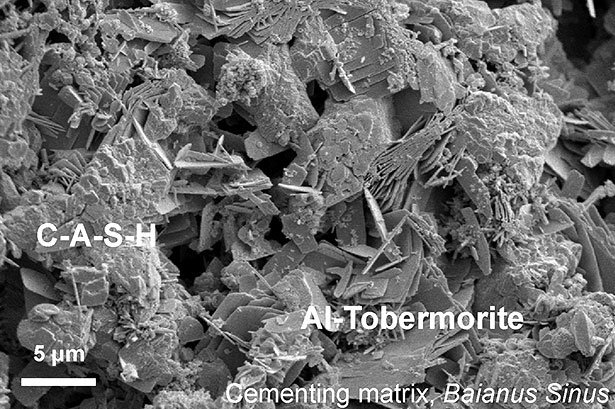

Überraschender Fund: Im jahrtausendealten Beton der Römer haben Forscher ein normalerweise sehr seltenes Mineral entdeckt. Dieses verleiht dem antiken Beton Stabilität, indem es als Bindemittel wirkt und die Rissausbreitung hemmt. Das Überraschende daran: Das aluminisierte Tobermorit entsteht normalerweise nur bei starker Hitze. Doch das spezielle Rezept des Römer-Betons lässt dieses Mineral bei bloßem Kontakt mit Meerwasser entstehen.

Beton ist einer der wichtigsten Baustoffe der modernen Welt. Wichtigster Bestandteil ist dabei der Zement, ein aus Kalk, Ton und weiteren Komponenten gebranntes Bindemittel, das beim Aushärten stabile Kalziumsilikat-Verbindungen bildet. Mit Sand und Kies vermischt wird daraus Beton. Das Problem dabei: So hart diese Masse anfangs ist, so wenig dauerhaft ist sie. Schon nach 50 bis 100 Jahren bilden sich Risse und das Bauwerk beginnt zu bröckeln.

Vulkanasche als „Geheimzutat“

Seltsamerweise ist dies beim antiken Beton der Römer nicht der Fall: Römische Hafenanlagen und andere Bauwerke haben fast 2.000 Jahre nahezu problemlos überdauert. Sogar Erdbeben widerstanden die antiken Konstruktionen. Und während moderner Beton bei Kontakt mit Meerwasser noch schneller korrodiert, war dies beim römischen Beton nicht der Fall: „Sobald er in Kontakt mit den Wellen kommt, bildet er eine einzige Steinmasse, undurchdringlich für die Wellen und jeden Tag stärker werdend“, schrieb schon Plinius der Ältere.

Eine der Gründe dafür haben Forscher vor einigen Jahren entschlüsselt: Die Römer mischten vulkanische Aschen unter den Kalk des Rohzements. Angemischt mit Wasser, gröberen Tuffstein- und Aschebrocken führt diese Zusammensetzung zu einer speziellen Reaktion im römischen Beton: Während der langsamen Aushärtung bilden sich plattenförmige, miteinander verschränkte Kristalle eines Kalzium-Aluminium-Silikats, die den Beton stabilisieren.