Der elektrische Durchbruch von Solarzellen ist nicht auf die Oberflächenpräparation zurückzuführen. Das haben jetzt Physiker in einer neuen Studie gezeigt. Wie sie in der Fachzeitschrift „Physica Status Solidi“ berichten, ist es ihnen mit einer neuartigen Methode gelungen, die Phänomene mit bisher unerreichter Ortsauflösung abzubilden.

Was Licht absorbiert, kann auch leuchten. Diese Regel ist jedem Studenten der Thermodynamik bekannt. Die Photovoltaik nutzt dieses Prinzip, indem Sonnenlicht absorbiert und in elektrische Energie umgesetzt wird. Genutzt werden dazu Solarzellen, an denen eine Photospannung entsteht, so dass der fließende Photostrom Arbeit leisten kann. Diese Betriebsart heißt „Vorwärtsrichtung“.

Fehlern auf der Spur

Wird nun von außen in Vorwärtsrichtung eine Spannung an die Solarzelle angelegt, leuchtet die Solarzelle im unsichtbaren infraroten Spektralbereich entsprechend dem Prinzip einer Leuchtdiode. Defekte im Material werden als dunkle Bereiche direkt sichtbar, da an ihnen die Lichtausbeute geringer ist als in den defektfreien Gebieten. In diesen Bereichen kann die Solarzelle unter Beleuchtung auch keinen Photostrom und damit elektrische Leistung erzeugen.

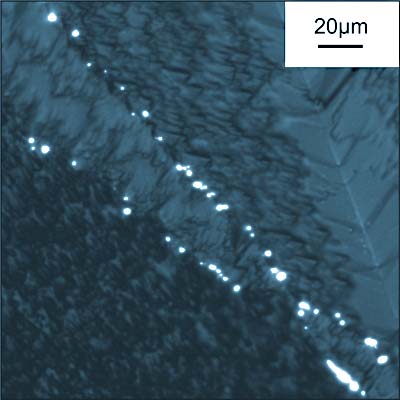

Was passiert bei Rückwärtsrichtung? Mit dieser Frage setzte sich Dominik Lausch von der Universität Leipzig auseinander. Der Physiker beschäftigte sich mit Solarzellen, an die er eine Spannung mit entgegen gesetztem Vorzeichen anlegte, also in der so genannten Rückwärtsrichtung. Auch hier zeigt die Solarzelle charakteristische Leuchterscheinungen, nun aber ausschließlich an den Defekten, insbesondere an den im untersuchten multi-kristallinen Material enthaltenen Korngrenzen.