Auf der Suche nach Materialien etwa für elektronische Bauteile können Physiker künftig einer neuen Spur folgen: Ein internationales Forscherteam hat zum ersten Mal präzise beobachtet, wie sich die physikalischen Eigenschaften einer Substanz – genauer gesagt des Metalloxids Lanthannickeloxid – ändern, wenn diese in zweidimensionaler statt dreidimensionaler Form verarbeitet wird.

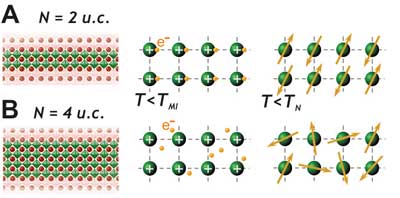

Tatsächlich zeigt eine Schicht aus zwei Materiallagen beim Abkühlen auf sehr tiefe Temperaturen ganz andere elektronische und magnetische Effekte als eine Schicht aus vier Lagen. Dass sich die physikalischen Charakteristika nun auch über die Dimension kontrollieren lassen, eröffnet neue Möglichkeiten Stoffe zu identifizieren, aus denen die Chips der Zukunft gemacht sein könnten, so die Forscher in „Science“.

Halbleiterindustrie erreicht ihre Grenzen

Die Halbleiterindustrie gerät allmählich an ihre Grenzen. Während sie elektronische Bauteile immer weiter verkleinert, dürften Leiterbahnen und Transistoren bald auf atomare Größe schrumpfen. Solch winzige Strukturen lassen sich mit den gängigen Methoden kaum noch kontrolliert herstellen. Wenn sie in Betrieb sind, erzeugen sie wegen ihres elektrischen Widerstands zudem so viel Hitze, dass sie rasch ihre Form verlieren dürften. Die Ära der Halbleiter-Elektronik könnte daher in absehbarer Zeit an ein Ende gelangen.

Vielleicht bieten Metalloxide sich dann als Alternative an. Denn unter ihnen gibt es nicht nur Materialien, die sich wegen ihrer magnetischen Eigenschaften als Speichermaterialien empfehlen – zu den Metalloxiden gehören auch Supraleiter, die Strom völlig ohne Widerstand leiten.

Maßgeschneiderte Eigenschaften von Metalloxiden

Ein internationales Team um Alexander Boris und Bernhard Keimer am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart weist nun einen neuen Weg, um die Eigenschaften von Metalloxiden maßzuschneidern. Die Forscher, zu denen auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Metallforschung, des Paul-Scherrer-Instituts im Schweizer Villigen und der Universität Fribourg ebenfalls in der Schweiz gehörten, haben nämlich erstmals genau herausgearbeitet, wie die räumliche Dimension eines Materials sein physikalisches Verhalten beeinflusst.

„Wir drehen somit gezielt an einer Stellgröße, die Physiker bislang nur ungenau kontrollieren konnten“, sagt Keimer. Ebensowenig gelang es ihnen aufzudröseln, welche Auswirkung die Dimension unter all den anderen Faktoren hat, die beim elektronischen und magnetischen Verhalten mitmischen. Und der Effekt ist immens, wie die Forscher nun feststellten.

Lanthannickeloxid untersucht

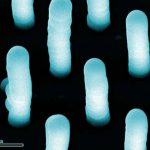

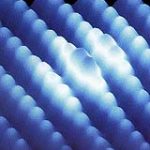

Die Wissenschaftler untersuchten das Metalloxid Lanthannickeloxid LaNiO3, das neben den elektronisch inaktiven Lanthan- und Sauerstoffatomen auch Nickel enthält. Auf diese Zusammensetzung fiel die Wahl nicht zuletzt, weil Nickel eine spezielle Art von Elektronen mitbringt, die mit ihren magnetischen Momenten immer gut für physikalische Überraschungen sind. In einem massiven Stück ist davon allerdings nicht viel zu merken, und dazu gehören alle Proben, die dicker als vier Materiallagen sind, also auch nur wenige Nanometer messen: In dieser Form gehört Lanthannickeloxid zu den metallischen Leitern, und die magnetischen Momente der Elektronen wirbeln durcheinander wie umher purzelnde Stabmagneten. Das blieb auch so, als die Physiker eine Probe aus vier Lagen des Materials fast bis zum absoluten Nullpunkt der Temperatur bei minus 273 Grad Celsius abkühlten.

Eine 2D-Schicht wird zum Isolator und antiferromagnetisch

„In einer Probe aus zwei Materiallagen ändert sich das völlig“, sagt Keimer: Beim Abkühlen verlor das Material bei etwa minus 100 Grad seine elektrische Leitfähigkeit. Die dünne Schicht bringt die Elektronen nämlich in eine Zwangslage: Sie stoßen sich gegenseitig ab, können sich aber nicht mehr gut aus dem Weg gehen. Daher bleiben sie jeweils an einem Atom mehr oder weniger stehen, und der Stromfluss versiegt.

Das war aber nicht der einzige Effekt der Schlankheitskur für das Metalloxid. Als die Physiker die dünne Probe noch weiter abkühlten, etwa auf minus 220 Grad Celsius, nahm das Material eine magnetische Ordnung an, genauer gesagt eine antiferromagnetische: Die magnetischen Momente der Elektronen richten sich antiparallel aus, etwa so wie Stabmagneten, die abwechselnd mit ihren Nord- und Südpolen nebeneinander liegen.

Forscher arbeiten mit Laserstrahlverdampfen

„Wir können die elektronischen und magnetischen Eigenschaften des Materials also gezielt verändern, indem wir zwei Lagen des Materials ergänzen“, sagt Keimer. Die Dicke der Probe so exakt zu kontrollieren, stellte die Physiker bei ihrer Untersuchung vor die erste Herausforderung.

„Bei den üblichen chemischen Verfahren weiß man eigentlich nicht so genau, was hinterher rauskommt“, sagt Boris. Daher griffen die Forscher zu einer physikalischen Methode: dem Laserstrahlverdampfen, englisch Pulsed Laser Deposition (PLD). In einer Vakuumkammer verdampfen sie dabei mit Laserpulsen das Lanthannickeloxid in sorgfältig dosierten Mengen. Das Metalloxid lagert sich auf einer nahezu perfekt ebenen und sauberen Oberfläche des Trägermaterials ab, und bildet bei der richtigen Temperatur eine völlig geordnete, ebene Schicht der gewünschten Dicke.

Noch mehr experimentelle Herausforderungen

Damit hatten die Forscher die experimentellen Herausforderungen aber noch nicht gemeistert. Denn in Proben, die nur wenige Atomlagen dick sind, lassen sich die elektronischen und magnetischen Charakteristika nur mit einigen Tricks bestimmen. Um etwa die Leitfähigkeit der Probe zu messen, hilft es den Physikern kaum, an zwei Seiten der Probe Kabel anzuschließen und den Stromfluss zu messen.

„So akkurat die dünnen Schichten auch gewachsen sein mögen, irgendwo weist das Trägermaterial immer eine atomare Stufe auf, die dann auch in der aufgedampften Schicht zu finden ist“, erklärt Boris. Eine gewöhnliche Messung der Leitfähigkeit würde an einer solchen Stufe scheitern, weil diese den Stromfluss unterbricht. Daher richteten die Forscher einen intensiven, infraroten Lichtstrahl, den das ANKA-Synchrotron in Karlsruhe liefert, auf die Probe. Die Lichtwellen aus dieser Quelle schwingen nur in einer Richtung. Wie sich diese Schwingungsrichtung ändert, wenn der Strahl an der Probe reflektiert wird, verrät den Forschern etwas über die Beweglichkeit der Elektronen im Material und damit über die Leitfähigkeit.

Langsame Myonen enthüllen die magnetische Ordnung

Eine antiferromagnetische Ordnung in einer Schicht von gerade einmal zwei Lagen zu ermitteln, ist mindestens ebenso knifflig. Weil sich die magnetischen Momente dabei gegenseitig genau aufheben, macht sie sich nicht in einer äußeren Magnetisierung bemerkbar. Daher setzten die Wissenschaftler auf Myonen, instabile Elementarteilchen, die in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Sie ähneln Elektronen, besitzen aber ein viel schwächeres magnetisches Moment.

„Myonen eignen sich daher als feinfühlige Sonden für die magnetische Ordnung“, sagt Thomas Prokscha, Forscher am Paul-Scherrer-Institut im Schweizer Villigen, wo es einen Teilchenbeschleuniger gibt, der Myonen liefert.

Platzproblem auf Mikrochips bald gelöst?

Nur am Paul-Scherrer-Institut können die Forscher zudem regulieren, mit welcher Geschwindigkeit die Myonen auf die Probe treffen. Das ist nötig, um mit ihnen genau in die Schichten aus zwei beziehungsweise vier Materiallagen blicken zu können. Andernfalls rasen die Teilchen durch das Lanthannickeloxid und bleiben erst irgendwo im Trägermaterial stecken. Gemeinsam mit ihren Kollegen der Universität Fribourg tasteten die Wissenschaftler des Paul-Scherrer-Instituts die magnetische Ordnung in den Lanthannickeloxid-Schichten ab. Die Myonen, mit denen sie auf die Proben zielten, zerfallen in der Metalloxid-Schicht zwar. Die Flugbahn ihrer Bruchstücke verrät den Physikern jedoch die Orientierung der magnetischen Momente in dem Material.

„Auf ähnliche Weise wollen wir nun untersuchen, wie die Dimension der Probe die elektronischen Eigenschaften von Metalloxiden beeinflusst, die unterhalb einer bestimmten Temperatur supraleitend werden“, sagt Keimer. Möglicherweise können sie Metalloxiden auf diese Weise Eigenschaften geben, mit denen sich auch das zunehmende Platzproblem auf Mikrochips lösen lässt. (Science, 2011; doi:10.1126/science.1202647)

(MPG, 25.05.2011 – DLO)