Rückstreuung der Laserpulse verrät Erschütterungen

Konkret funktioniert die Methode so: Die Forscher senden spezielle Laserpulse durch das submarine Glasfaserkabel. Wenn dieses nun durch Erschütterungen gedehnt und gestaucht wird, verändert dies die Frequenzmerkmale und die Ankunftszeiten der Photonen, die vom Kabelinneren zurückgestreut werden. Dieses sogenannte Backscattering lässt sich mithilfe von Algorithmen so auswerten, dass selbst kleine Erschütterungen messbar werden.

„Diese Systeme registrieren auf einen Meter noch Veränderungen im Bereich von Nanometern bis zu hunderten Picometern“, erklärt Co-Autor Jonathan Ajo-Franklin vom Lawrence Berkeley National Laboratory. Durch Anpassung der Laserpulse können die Forscher zudem die Rückstreuung an jedem zwei Meter langen Teilstück des Kabels gesondert messen. Dadurch wird eine 20 Kilometer lange Glasfaserleitung zu 10.000 einzelnen Bewegungssensoren.

„Das Schöne an der Glasfaser-Seismologie ist es, dass man dafür schon vorhandene Telekommunikationskabel nutzen kann, statt 10.000 neue Seismometer installieren zu müssen“, betont Lindsey.

Photonik als Kartierungshilfe

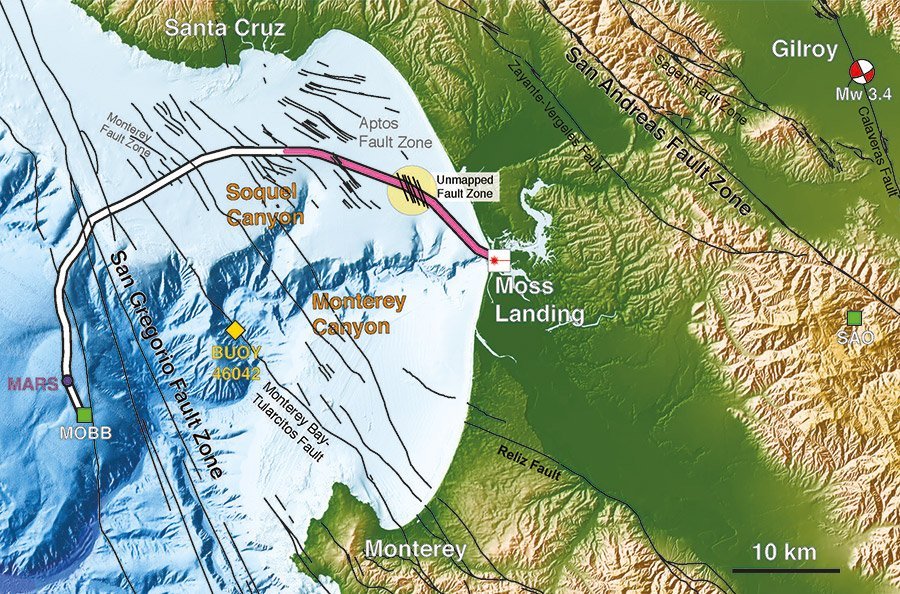

Wie gut diese gläsernen Seismometer funktionieren, ergab ein erster Test im März 2018. Dabei zeichnete das Glasfaserkabel eine ganze Bandbreite seismischer Ereignisse am Grund des Pazifiks auf. Unter diesen war ein Erdbeben der Magnitude 3,4, das sich 45 Kilometer von der Küste entfernt im Landesinneren ereignete, dessen Bebenwellen sich aber bis in den Meeresgrund fortpflanzten. Lindsey und sein Team konnten anhand ihrer Messdaten die Merkmale dieses Bebens präzise identifizieren.

Und nicht nur das: Ähnlich wie bei herkömmlichen Messnetzen erlaubten die seismischen Daten es auch, auf die Beschaffenheit des Untergrunds zu schließen. Dadurch konnten die Forscher einige zuvor unbekannte tektonische Verwerfungen vor der Küste kartieren. Zusätzlich registrierte ihre Methode auch die Veränderungen durch die Gezeiten oder die von starken Wellen verursachten Erschütterungen.

Bald auch in aktiven Leitungen

„Dies ist das erste Mal, dass irgendjemand Offshore-Glasfaserkabel verwendet hat, um diese Art von ozeanografischen Signalen einzufangen oder um tektonische Strukturen zu kartieren“, sagt Ajo-Franklin. „Unsere Beobachtungen unterstreichen das Potenzial dieser Methode für die marine Geophysik.“ Nach Ansicht des Teams könnten Glasfaserkabel entscheidend dazu beitragen, die seismischen Messlücken unter den Ozeanen und an Land zu schließen.

Allerdings: Bisher haben die Forscher ihre Tests nur an „dunklen“ Leitungen durchgeführt – Glasfaserkabeln, die gerade nicht für Datenübertragungen verwendet wurden. Doch Lindsey und seine Kollegen haben bereits damit begonnen, auch Messungen in aktiven Leitungen durchzuführen. Dabei passen sie ihre Mess-Laserpulse so an, dass sie in nicht für den Datentransfer verwendeten Kanälen und Frequenzen liegen.

Großes Potenzial

In einem begleitenden Kommentar in „Science“, bescheinigt auch Philippe Jousset vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam dieser Technik großes Potenzial: „Dese Studien demonstrieren, dass das Distributed Acoustic Sensing ein machtvolles Werkzeug ist, um eine ganze Bandbreite von Phänomenen an Land unter den Ozeanen zu untersuchen.“ Sogar in Städten könnte diese Technik eingesetzt werden.

Die seismische Überaschung per Glasfaser könnte dazu beitragen, künftig das Erdbeben- und Tsunamirisiko in vielen Regionen besser einzuschätzen und Vorwarnzeiten zu verbessern. (Science, 2019; doi: 10.1126/science.aay5881)

Quelle: University of California – Berkeley

29. November 2019

- Nadja Podbregar