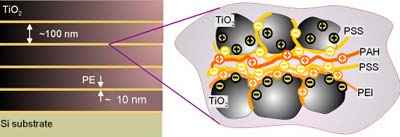

Muscheln schichten im Perlmutt Proteine und Kalziumkarbonat genau im richtigen Schichtdickenverhältnis übereinander, um Perlmutt besonders bruchfest zu machen. Das haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden: Nach dem Vorbild von Perlmutt haben sie Titandioxid und ein Polymer zu Verbundmaterialien übereinandergestapelt und dabei die Schichtdicken variiert.

Hierbei erwies sich das natürliche Verhältnis der anorganischen und organischen Komponenten als das Stabilste, schreiben die Forscher des Max-Planck-Instituts für Metallforschung in der Fachzeitschrift „Nano Letters“.

Weich macht hart

Auch ein weiches Material kann ein hartes Material stabiler machen – wenn es elastisch und in die harte Substanz in Form nanometerdicker Schichten eingebettet ist. Muscheln ziehen im Perlmutt Proteinschichten zwischen Lagen von Aragonit-Kristallen, ein Mineral aus Kalziumkarbonat. Proteine sind weich aber elastisch wie Gummi. Deswegen ist das Material ihrer Schalen rund 3.000 Mal bruchfester als reiner Aragonit. Zuvor gingen Materialwissenschaftler lange davon aus, dass sich ein Material nur mit einem härteren Zusatz festigen lässt.

Die Natur bewies aber nicht nur ein glückliches Händchen bei der Wahl der Stoffe, die Perlmutt stabil machen. In der Evolution, quasi einer natürlichen Versuchsreihe, optimierte sie auch das Verhältnis, in dem die Schichtdicken beider Materialien stehen. Das beläuft sich auf zehn zu eins, denn in Perlmutt schichten sich jeweils 400 Nanometer Aragonit und 40 Nanometer Protein übereinander. Das zumindest legt die Versuchsreihe nahe, die Zaklina Burghard und Joachim Bill gemeinsam mit Vesna Srot und Peter van Aken vom Stuttgarter Zentrum für Elektronenmikroskopie am Max-Planck-Institut für Metallforschung vorgenommen haben.