Die Ausgrabungen im Königspalast von Qatna in Mittelsyrien haben während der Ausgrabungskampagne des Sommers 2009 erneut eine spektakuläre Entdeckung ans Tageslicht gebracht. Unter dem Palast befindet sich eine noch unberaubte Felsgruft. Ein umfangreiches Grabinventar mit Hunderten von Funden und Knochen hat sich darin erhalten. Diese datieren in die Zeit zwischen 1600 und 1400 vor Christus.

Qatna war in der Mittleren und Späten Bronzezeit eines der bedeutendsten Königtümer Syriens. In seiner Blütezeit zwischen 1800 und 1600 vor Christus gehörte es zu den mächtigsten Staaten des Orients. Das Königtum existierte kontinuierlich bis zu seiner Zerstörung um 1340 v. Chr. durch die Hethiter. Die jetzige Neuentdeckung stellt eine überraschende zweite Gruft unter dem Palast von Qatna dar, nachdem im Jahr 2002 bereits eine von den zentralen Palasträumen aus zugängliche Königsgruft aufgedeckt worden war.

Die Entdeckung gelang dem deutsch-syrischen Ausgrabungsteam unter der gemeinsamen Leitung von Michel al-Maqdissi von der Antikendirektion Syriens und Professor Peter Pfälzner von der Universität Tübingen. Die Grabungsleitung vor Ort liegt in den Händen von Heike Dohmann-Pfälzner von der Universität Tübingen. Die Arbeiten des Tübinger Teams, das am Institut für die Kulturen des Alten Orients (IANES) der Universität beheimatet ist, werden seit elf Jahren in Kooperation mit der syrischen Antikendirektion durchgeführt.

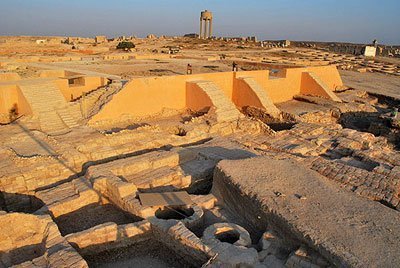

Unter dem Fußboden verborgen

Die neue Entdeckung gelang den Archäologen bei der Freilegung des Nordwestflügels des Palastes. Dort ist unter dem Niveau des Erdgeschosses ein Hanggeschoss erhalten, dessen Mauern noch nahezu vollständig anstehen. Unter dem Fußboden eines dieser Räume öffnete sich eine Kammer, deren Holzdecke eingestürzt war. Sie erwies sich als Vorkammer der Gruft. Eine Felstür führt von hier aus in eine geräumige Grabkammer im Fels. Sie ist 4,90 mal 6,30 Meter groß und wird durch eine aus dem Fels ausgesparte Trennwand in zwei Kammerhälften unterteilt. Die Gruftanlage gehört architektonisch zum Königspalast und war von diesem aus erreichbar. Ihre Benutzung lässt sich bis in die Spätphase des Palastes um 1400 vor Christus nachweisen.