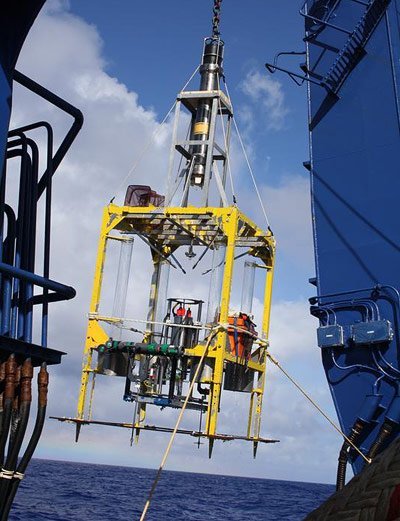

Die tiefste Stelle des Meeresbodens speichert überraschend viel Kohlenstoff, das hat jetzt eine internationale Expedition in den Marianengraben herausgefunden. Den Meereswissenschaftlern gelang es zum ersten Mal, Daten über mikrobielles Leben und klimarelevante Prozesse direkt am Grund des Marianengrabens zu gewinnen. Basis des Erfolgs war ein speziell entwickeltes Tiefsee-Messsystem, mit dem Proben direkt unter den extremen Bedingungen in der Tiefe analysiert werden konnten.

Um den globalen Kohlenstoffkreislauf besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Rolle die Meere in der Speicherung des Kohlenstoffs spielen. Tiefe Ozeangräben wie der Marianengraben decken zwar nur zwei Prozent des Meeresbodens ab, könnten aber eine ungleich größere Rolle im Kohlenstoffumsatz spielen. Der Marianengraben liegt rund 2.000 Kilometer östlich der Philippinen und gilt mit fast 11.000 Metern als tiefster Punkt der Erde. Zum ersten Mal hat jetzt ein internationales Forscherteam Daten über klimarelevante Prozesse direkt am Grund des Marianengrabens mit einem Tiefsee-Messsystem gewonnen.

Was passiert mit Kohlenstoffverbindungen in der Tiefsee?

Das Ziel dieser Expedition war herauszufinden, wie schnell Kohlenstoffverbindungen in diesen Tiefen umgesetzt werden und anhand von Sedimentproben herauszufinden, wie viel Kohlenstoff dort in den Gräben gespeichert wird. Erst der Vergleich zwischen dem Anteil gespeicherten Kohlenstoffs zu dem Anteil zersetzter Kohlenstoffverbindungen im Meeresboden liefert den Schlüssel zum Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs und damit zum Klima unseres Planeten.

Im Rahmen der Expedition schickten die Forscher mehrere Male ein spezielles Messsystem hinab zum Grund der Challenger-Tiefe, einem Graben in 10,9 Kilometer Wassertiefe, um dort mikrobielle Prozesse zu verfolgen. Dieser wissenschaftliche Einsatz in der extremen Tiefe ist der erste seiner Art und erfolgte während der Expedition YK 10-16 mit dem japanischen Forschungsschiff Yokosuka, unter der Fahrtleitung von Professor Hiroshi Kitazato von der japanischen Agentur für marine Geowissenschaften und Technologie (JAMSTEC).