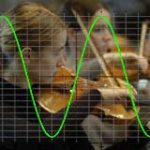

Die Tonleitern verschiedener Kulturkreise und Zeiten haben mehr als nur die fast überall verwendete Grundeinteilung in Oktaven gemeinsam: Forscher haben die Töne von mehr als 1.000 verschiedenen Skalen in ein Koordinatensystem eingetragen und damit deren jeweilige mehrdimensionale Form ermittelt. Überraschenderweise ergaben alle traditionellen Tonleitern und 97 Prozent der vermeintlich unkonventionellen das gleiche sternförmige Muster.

{1l}

Fast alle von den verschiedenen Völkern und Kulturen der Welt entwickelte Musik folgt bestimmten Prinzipien. Dazu gehört meist eine grundlegende Tonleiter, auf der die Kompositionen basieren. In unserer westlichen Welt ist die Durtonleiter die bekannteste, aber auch Molltonleitern, chromatische oder in neuen Kompositionen eingesetzte unkonventionelle Skalen sind gebräuchlich. Ihnen gemeinsam ist, dass erster und letzter Ton dieser Skalen eine Oktave bilden, die Frequenz des letzten und höchsten Tons dieser Oktave ist genau doppelt so hoch wie die des Grundtons.

Tonleitern als multidimensionale Objekte

Darüber hinaus, so dachte man bisher, gibt es nicht viel, was die Skalen speziell auch unterschiedlicher Kulturkreise miteinander verbindet. Doch dies stimmt nicht ganz, wie jetzt ein Forscherteam des Instituts für Logik, Sprache und Computerwissenschaften (ILLC) der Universität Amsterdam herausfand. Die Wissenschaftler um Aline Honingh und Rens Bod nutzten dafür eine unkonventionelle Vorgehensweise: Sie behandelten Tonleitern als multidimensionale Objekte und platzierten sie in einem Koordinatensystem, dem so genannten Euler-Gitter.