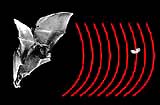

Von der Echoortung der Fledermäuse schauen sich Nürnberger Wissenschaftler Techniken ab, um daraus Sensoren zu entwickeln, die Objekte mittels Ultraschall erkennen können. Diese könnten eines Tages beispielsweise Blinden helfen, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen.

Bisher gehörte das Forschen über Fledermäuse eigentlich in den Bereich der Zoologie. Wenn sich nun Wissenschaftler des Lehrstuhls für Sensorik der Universität Erlangen-Nürnberg mit den Aktivitäten dieser Tiere beschäftigen, hat das einen anderen Hintergrund. Die Forscher rund um Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Reinhard Lerch interessieren sich vor allem für die Nase, den Mund und die Ohren – vielmehr um das, was die flauschigen Flieger damit anstellen. Im Rahmen eines EU-Projekts wollen die Wissenschaftler von den Fledermäusen alles über die Objekterkennung mittels Ultraschall lernen und wählen damit bewusst einen anderen Weg als die Forscher, die auf die Objekterkennung mittels Kamera setzen.

„Dabei hat die Objekterkennung mittels Ultraschall mehrere Vorteile“, so Prof. Lerch. „Denken Sie nur an die Ultraschall-Einparkhilfen in Autos: Ein Ultraschallsensor arbeitet selbst bei Dampf, Staub, Regen oder Schnee.“ Auch im Bereich der Medizintechnik sieht Prof. Lerch Anwendungsmöglichkeiten. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Ultraschallsensor auch bei blinden Menschen einsetzen können, um ein Hindernis akustisch anzuzeigen.“ Der Vorteil der Ultraschallsensoren gegenüber den optischen Systemen liegt vor allem in den geringeren Kosten.

Fledermauskopf als Modell

Noch ist das Produkt nicht fertig. Momentan arbeiten die beteiligten Wissenschaftler an den Einzelteilen eines künstlichen Fledermauskopfs, mit dem erforscht werden soll, wie das Senden und Empfangen von Signalen bei den Fledermäusen genau funktioniert. Die Ohren und der Mund werden sich bei diesem Fledermauskopf realitätsgetreu bewegen können. „Das Drehen des Kopfes und der Ohren ist bei der Erforschung des Ultraschall-Ortungssystems entscheidend“, so Prof. Lerch. An der Universität Erlangen-Nürnberg arbeitet man schwerpunktmäßig an den Ohren, die das Signal aufnehmen, und an dem Teil, das das ausgehende Signal erzeugt und empfängt. Die Forscher nennen es Ultraschallwandler. Die Schwierigkeit bei diesem Gerät war die Größe.