Vor der Nordküste Schottlands bewegen Ebbe und Flut enorme Wassermengen. Dort, im Pentland Firth, sollen daher in den nächsten Jahren Gezeitenkraftwerke entstehen, die diese starken Strömungen zur Stromgewinnung nutzten. Ein internationales Forscherteam hat nun mit Modellrechnungen geprüft, wie viel Leistung ein solches Kraftwerk tatsächlich liefern könnte. Ihr Ergebnis liegt nicht nur viel niedriger als das der schottischen Behörden, es zeigt auch, dass bisherige Planungen eher kontraproduktiv sind.

Die Gezeiten prägen viele Meeresküsten der Erde: Regelmäßig zur Flut steigt das Wasser an und zieht sich bei Ebbe wieder zurück. Dieser ständige Wechsel bewegt an einigen Küsten enorme Mengen Wasser – die sich dazu nutzen lassen, um damit Strom zu erzeugen. Senkt man Turbinen an einer Stelle mit starkem Tidenhub ins Meer, strömt das auf- und ablaufende Wasser durch sie hindurch und treibt sie damit an. Das Prinzip ist damit ähnlich einem Wasserkraftwerk beispielsweise an einem Fluss oder einem Staudamm – nur das Wasser beim Gezeitenkraftwerk abwechselnd mal in die eine, mal in die andere Richtung fließt.

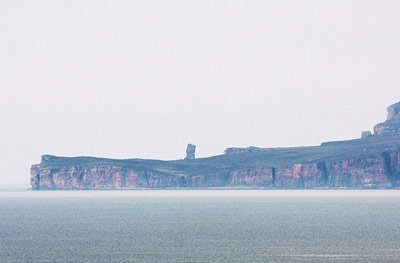

Nur in etwa 100 Küstenregionen weltweit sind die Gezeitenströmungen so stark, dass ein solches Kraftwerk rentabel arbeiten könnte. Einer der Standorte mit einem extrem starken Gezeitenstrom ist der Pentland Firth, die Meerenge zwischen dem schottischen Festland und den Orkney-Inseln. „Sie ist für ihre außergewöhnlich schnellen Gezeitenströmungen bekannt, die fünf Meter pro Sekunde übertreffen können“, erklären Thomas Adcock von der University of Oxford und seine Kollegen. Unter anderem deshalb haben schottische Behörden bereits im Jahr 2010 Teile des Gebiets an sieben Unternehmen verpachtet, die dort Gezeitenturbinen planen und bauen sollen.

Zwischen einem und 14 Gigawatt

Aber trotz der hohen Bedeutung dieses Standorts für die Gezeitenkraft weichen die Schätzungen, wie viel Strom sich dort tatsächlich gewinnen lässt, stark voneinander ab, wie die Forscher berichten: Während die schottische Regierung von bis zu 14 Gigawatt spricht, gehen andere von durchschnittlich nur rund einem Gigawatt aus. Ein Grund für diese Diskrepanzen ist nach Ansicht der Wissenschaftler, dass bisherige Berechnungen meist nur vereinfachte Modelle nutzten, die nicht die tatsächliche Topografie der Meerenge und des dortigen Meeresbodens berücksichtigten. Stattdessen wurde das Ganze wie ein einfacher Kanal betrachtet.