Sie passen in kein gängiges Schema: Die Marie Byrd-Seamounts vor der Küste der Antarktis sind zwar Vulkane. Sie liegen aber weder an einer Plattengrenze noch an einem aktiven Mantelplume. Was aber schuf diese Unterwasser-Feuerberge dann? Geologen haben dieses Rätsel nun aufgeklärt: Unter der Erdplatte gefangene Reste von Hotspot-Material haben die Kruste so weit aufgeschmolzen, dass diese Vulkane entstanden. Die Vulkanbildung ist damit vielfältiger als bisher gedacht.

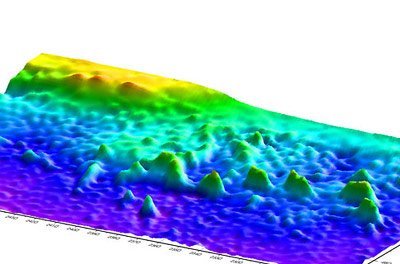

Schneestürme, Packeis und Gletscher – das sind die üblichen Bilder, die man mit der Antarktis verbindet. Doch gleichzeitig ist sie auch eine Region des Feuers. Der antarktische Kontinent und die Gewässer rundherum sind gespickt mit Vulkanen. Darunter sind aktive, aber auch längst erloschene Feuerberge. Zur letzteren Gruppe gehören die Marie Byrd-Seamounts in der Amundsen-See. Ihre Gipfelplateaus liegen heute in 2.400 bis 1.600 Metern Wassertiefe. Weil sie mit herkömmlichen Forschungsschiffen nur schwer zu erreichen sind, wurden sie bisher kaum erforscht. Dabei sind die Marie Byrd-Seamounts faszinierende Formationen: Sie passen in keines der bisher üblichen Modelle zur Entstehung von Vulkanen.

Weder Plattengrenze noch Plume

Klassisch unterscheiden Vulkanologen zwei Arten von Feuerbergen. Die eine Art entsteht dort, wo Erdplatten aneinandergrenzen. An diesen Nahtstellen der Erdkruste kann Magma besonders leicht an die Oberfläche gelangen. Die andere Art bildet sich innerhalb der Erdplatten. „Diese Intraplattenvulkane liegen oft über einem sogenannten Mantelplume“, erklärt Reinhard Werner vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. An diesen Hotspots steigt besonders heißes Magma aus dem tiefen Erdmantel auf und schmilzt sich durch die Erdkruste. So sind beispielsweise die Hawaii-Inseln entstanden.

Doch für die Marie Byrd-Seamounts passen beide Modelle nicht. „Es gibt keine Plattengrenze in der Nähe und auch keinen Plume im Untergrund“, sagt Erstautorin Andrea Kipf vom GEOMAR. Um die Herkunft der Marie Byrd Seamounts zu klären, beteiligten sich die Kieler Wissenschafter 2006 an einer Expedition des Forschungseisbrechers POLARSTERN in die Amundsen-See. Dabei bargen sie Gesteinsproben von den Unterwasserbergen, die nach der Rückkehr in Laboren gründlichen geologischen, vulkanologischen und geochemischen Untersuchungen unterzogen wurden.