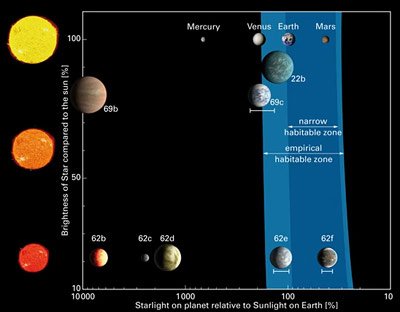

Wie viele der Sterne am Nachthimmel haben Planeten, die der Erde ähneln und lebensfreundliche Bedingungen bieten? Diese Frage sollte das Kepler-Weltraumteleskop beantworten. Vier Jahre lang hat Kepler Daten gesammelt und dabei tausende Kandidaten für Planeten in fremden Sternsystemen entdeckt. Ein Team von US-Astronomen hat die Kepler-Daten statistisch ausgewertet und daraus die wahrscheinliche Entfernung zu einer zweiten Erde berechnet. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Magazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Winziges Flackern zeigt Exoplaneten an

Zieht ein Planet aus dem Blickwinkel eines Beobachters an seinem jeweiligen Stern vorbei und verdeckt ihn teilweise, erscheint der Stern dadurch vorrübergehend dunkler. Ungefähr ein Hundertstel von einem Prozent macht dieser Unterschied in der Helligkeit dabei aus. Dieses winzige Flackern ist dennoch messbar und reicht aus, um Exoplaneten mit solchen Messungen nachzuweisen.

Genau solche Daten hat das Weltraumteleskop Kepler vier Jahre lang gesammelt. Alle 30 Minuten machte Kepler Aufnahmen von über 150.000 Sternen in einem festgelegten Himmelsausschnitt im Sternbild Schwan. Über 3.000 mögliche Exoplaneten spürte das Teleskop dabei auf, 603 davon umkreisen einen sonnenähnlichen Stern.

Doch in Wirklichkeit könnte es mehr davon geben, denn Kepler kann nur solche Planeten entdecken, deren Umlaufbahn sie genau zwischen Stern und Teleskop vorbei führt. Nur aus dem passenden Blickwinkel lässt sich die schwankende Helligkeit tatsächlich beobachten. Wiederum andere Planeten sind möglicherweise zu klein oder ihre Sterne zu dunkel, als das sie sich so nachweisen ließen. Außerdem ist es möglich, dass die Umlaufzeit eines Planeten so lang ist, dass er innerhalb der Beobachtungszeit schlicht nicht zu sehen war. Ein große Zahl tatsächlich existierender Planeten bleibt also verborgen.