Eine kleine Spraydosis Oxytocin und schon ist der Mann treu. Klingt simpel und ist es – zumindest im Experiment – auch: Verabreichten Forscher Männern das Kuschelhormon Oxytocin, fanden sie Bilder fremder Frauen weniger attraktiv als das ihrer eigenen Partnerin. Das Hormon aktiviert nur beim Anblick des Partners das Belohnungssystem und fördert so die Monogamie, wie die Forscher im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ berichten.

Monogamie ist bei Säugetieren nicht sehr verbreitet, der Mensch bildet da eher eine Ausnahme. Seit Langem rätselt deshalb die Wissenschaft, welche Faktoren menschliche Liebespaare zur Treue veranlassen. „Eine wichtige Rolle bei der Partnerbindung spielt das Hormon Oxytocin, das im Gehirn ausgeschüttet wird“, erklärt René Hurlemann vom Universitätsklinikum Bonn. Von bestimmten Wühlmäusen beispielsweise ist bekannt, dass dieses Hormon die Monogamie und feste Paarbindung fördert. Zudem gibt es Hinweise, dass dieses Hormon, das beispielsweise beim Kuscheln und auch beim Orgasmus ausgeschüttet wird, auch bei menschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt.

Hormon macht Partnerin attraktiver

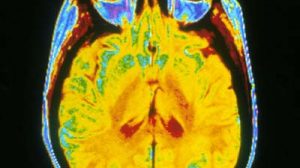

Hurlemann und seine Kollegen haben nun in einem Experiment untersucht, ob das „Bindungshormon“ auch die Versuchung mindert, fremdzugehen. Dafür zeigten die Forscher 40 heterosexuellen, fest liierten Männern Bilder von ihren Partnerinnen und zum Vergleich von fremden Frauen. Die Probanden bekamen zuvor entweder eine Oxytocin-Dosis mit einem Nasenspray verabreicht oder ein Placebo. Während die Versuchsteilnehmer die Bilder betrachteten, zeichneten die Wissenschaftler ihre Gehirnaktivität mit Hilfe funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) auf.

Das Ergebnis war deutlich: „Erhielten die Männer Oxytocin anstatt des Placebos, war ihr Belohnungssystem im Gehirn beim Anblick der Partnerin sehr aktiv“, sagt Erstautor Dirk Scheele. Die Männer empfanden dadurch ihre Partnerin attraktiver und begehrenswerter als die fremden Frauen. Aber ist dieser Effekt auch wirklich spezifisch für die Partnerin oder macht das Hormon nur einfach Bekannte und Freunde attraktiver als Fremde?

Das prüften die Forscher in einem weiteren Test, indem sie ihren Probanden nun statt den Bildern der Partnerin Bilder von langjährigen Bekannten und Arbeitskolleginnen zeigten und im Wechsel die von Fremden. Wieder erhielten die Teilnehmer zuvor entweder Oxytocin oder ein Placebo. „Die Aktivierung des Belohnungssystem mit Hilfe von Oxytocin wirkte sehr selektiv mit den Bildern der Partnerinnen“, berichtet Scheele. „Diesen Effekt verzeichneten wir nicht, wenn es sich um Bilder von langjährigen Bekannten handelte.“

Zweisamkeit wirkt wie eine Droge

Nach diesen Ergebnissen reicht also bloße Vertrautheit nicht aus, um den Bindungseffekt zu stimulieren. Es müsse sich schon um Liebespaare handeln, sind die Wissenschaftler überzeugt. Insgesamt bestätigten die Daten, dass Oxytocin das Belohnungssystem aktiviert, dadurch die Bindung zwischen den Liebenden aufrecht erhält und die Monogamie fördert.

„Dieser biologische Mechanismus der Zweisamkeit ist einer Droge sehr ähnlich“, sagt Hurlemann. Sowohl in der Liebe als auch beim Konsum von Drogen strebten Menschen nach der Stimulation des Belohnungssystems im Gehirn. „Dies könnte auch erklären, warum Menschen nach einer Trennung von ihrem Partner in eine Depression oder tiefe Trauer verfallen: Das Belohnungssystem ist mangels Oxytocin-Ausschüttung unterstimuliert und quasi auf Entzug“, so der Forscher. Allerdings wäre eine Therapie mit dem Bindungshormon möglicherweise kontraproduktiv: Oxytocin-Gaben könnten das Leiden eventuell noch verstärken, weil die Sehnsucht nach dem geliebten Partner dadurch nur noch größer würde.

Auf den ersten Blick ist Monogamie biologisch nicht sehr sinnvoll. Denn aus klassischer Sicht der Evolutionsbiologie haben Männer einen Vorteil, wenn sie ihre Gene durch viele verschiedene Partnerinnen möglichst stark verbreiten. Doch spielt auch ein anderer Aspekt eine große Rolle: „Wenn Oxytocin die Paarbindung stärkt, wächst dadurch die Stabilität der Ernährer und damit die Überlebenschance des Nachwuchses“, erläutert Hurlemann. Und über die Kinder werden wiederum die eigenen Gene weiterverbreitet. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013; doi: 10.1073/pnas.1314190110)

(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 26.11.2013 – NPO)