Die Millionenstadt Los Angeles steht auf einem Pulverfass: Der Untergrund unter ihren Fundamenten und ein Graben südlich der Stadt wirken wie ein Verstärker für Erdbebenwellen. Ereignet sich an der südlichen San Andreas-Verwerfung ein starkes Beben, dann potenziert diese Konstellation die Erschütterungen noch. Die Metropole müsse sich daher auf schwerere Bebenfolgen vorbereiten als bisher erwartet, so die Forscher im Fachmagazin „Science“.

Ein stärkeres Erdbeben entlang der San Andreas-Verwerfung wird kommen, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber was bedeutet dies für die kalifornischen Städte, insbesondere für die Millionenstadt Los Angeles? Bisher war es nahezu unmöglich, vorherzusagen, wie stark ein Beben im südlichen Teil der Verwerfung, knapp hundert Kilometer von der Metropole entfernt, diese erschüttern wird. Marine Denolle von der kalifornischen Stanford University und ihre Kollegen haben nun eine neue Methode genutzt, um eine solche Vorhersage zu treffen.

Seismisches Hintergrundrauschen als Anzeiger

Die neue Methode nutzt die Tatsache, dass nicht nur Erdbeben seismische Wellen im Untergrund auslösen. „Wenn man ein Seismometer auf den Untergrund stellt und es ist gerade kein Erdbeben – was misst man dann? Wie sich zeigt, ist da etwas“, erklärt Studienleiter Greg Beroza von der Stanford University. Denn die Erdkruste ist ständig leichten Erschütterungen durch Wellen und Wasserbewegungen im Ozean ausgesetzt – und diese erzeugen ein messbares, wenn auch sehr schwaches seismisches „Rauschen“ im Untergrund.

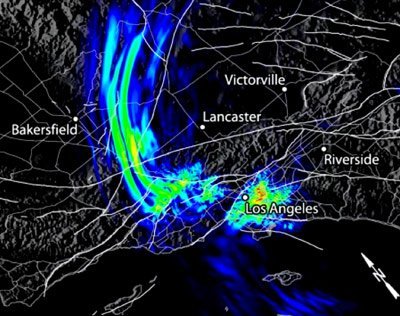

„Diese Wellen sind Milliarden Mal schwächer als die seismischen Wellen eines Erdbebens“, erklärt Beroza. Bisher galten sie daher eher als störendes Hintergrundrauschen. Doch Denolle und ihre Kollegen haben sich nun genau dieses Rauschen zunutze gemacht. Mit Hilfe eines seismischen Messnetzes entlang der San Andreas-Verwerfung registrierten sie, wohin und wie stark sich einzelne Wellenbestandteile dieses Rauschens ausbreiten. Aus diesen Daten erstellten die Forscher eine Computersimulation, die zeigt, wie ein starkes Beben verlaufen würde und vor allem, wie stark Los Angeles in Gefahr wäre.

Tal und Sediment-Becken als Verstärker

Das Ergebnis ist für die Bewohner der Millionenstadt alles andere als beruhigend. Denn würde es an der südlichen San Andreas-Verwerfung zu einem Beben der Stärke 7 oder mehr kommen, dann könnten diese Bebenwellen mit verstärkter Wucht die Stadt treffen. Der Grund: Ein rund 100 Kilometer langer Graben, der Los Angeles mit dem Tal von San Bernardino verbindet, wirkt dann wie ein Verstärker: Er konzentriert die nordwärts rasenden Wellen und leitet sie direkt auf die Stadt zu.

Und noch etwas macht die Bedrohung schlimmer: Der Untergrund sowohl im Kanal als auch unter Los Angeles besteht aus Sediment. Dessen Beschaffenheit schaukelt die Wellen zusätzlich hoch – ähnlich wie eine Schüssel Wackelpudding beim Schütteln stärker und ungeregelter schwankt als ein Styroporblock. Reflexionen der Wellen an der Grenze zum umgebenden härteren Gestein sorgt für zusätzliche Erschütterungen. „Das ruft ein sehr viel stärkeres Schwanken und Rütteln des Untergrund hervor, als normalerweise bei dieser Bebenstärke“, so Beroza. Die südliche San Andreas-Verwerfung hat seit 150 kein größeres Erdbeben mehr erlebt – sie ist daher möglicherweise überfällig.

Tokio und Mexico Citys als nächstes

Die Forscher wollen diese neue Art der Beben-Vorhersage nun auch bei anderen potenziell gefährdeten Großstädten wie Tokio, Mexico City und Seattle einsetzen. „Alle diese Städte sind erdbebengefährdet und alle haben noch die zusätzliche Bedrohung des Verstärker-Effekts durch ihre Lage auf einem Sedimentbecken“, erklärt Beroza. Geeignet wäre diese Methode nach Ansicht der Forscher auch in Entwicklungsländern, da für diese Simulationen keine teuren Supercomputer benötigt werden.

Und auch für die Erforschung vergangener Beben könnte sie nützlich sein: „Wenn man weiß, wo die Verwerfung lag, kann man dort Seismometer aufstellen, das Hintergrundrauschen einfangen und dann daraus auf die Ausbreitung der Wellen beim Erdbeben schließen“, so Beroza. (Science, 2014; doi: 10.1126/science.1245678)

(Science / Stanford University, 24.01.2014 – NPO)