Diese Bestandsaufnahme zeigt, wie sich die Herkunft und Umgebung der Zellen auf ihr Epigenom auswirkt, aber auch, wie das Epigenom ihre Entwicklung steuert. „Diese 111 Referenzkarten des Epigenoms liefern uns im Prinzip ein Vokabelbuch, das uns hilft, die DNA-Segmente in verschiedenen Zell- und Gewebetypen zu entziffern“, erklärt Bing Ren von der University of California in San Diego, der an mehreren Veröffentlichungen beteiligt ist. „Diese Karten sind wie Schnappschüsse, die das menschliche Genom in Aktion zeigen.“

Die Herkunft entscheidet

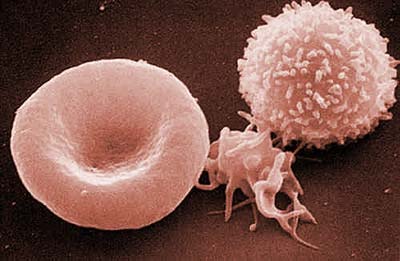

Die Kartierung enthüllte unter anderem, dass die Herkunft und der Entwicklungsstand der Zellen eine prägende Rolle für ihr Epigenom spielen. Dies führt dazu, dass selbst Zellen im gleichen Gewebe oder Organ unterschiedliche epigenetische Modifikation an ihrem Erbgut tragen können, wie die Forscher berichten. So ähneln beispielsweise blutbildende Stammzellen im Knochenmark nur wenig den reifen Blutzellen, in deren Umgebung sie liegen, dafür aber sehr stark den embryonalen Stammzellen.

Epithelzellen aus dem Drüsengewebe der weiblichen Brust haben wiederum mehr epigenetische Parallelen zu Hautzellen als zum restlichen Brustgewebe. Anhand dieser Ähnlichkeiten konnte die Forscher einen ganzen Stammbaum der Zelllinien in unserem Körper zusammenstellen – und so quasi die epigenetische Verwandtschaft der Gewebe offenlegen.

Krebs: Hilfe bei Fahndung nach dem Primärtumor

Die Kartierung des Epigenoms erbrachte zudem wertvolle Erkenntnisse zur Entwicklung von Krebstumoren. Denn wie Shamil Sunyaev vom Brigham and Women’s Hospital in Boston und seine Kollegen herausfanden, verrät die „Verpackung“ der DNA in Tumorzellen, aus welchem normalen Gewebe diese entarteten Zellen einst entstanden sind.

Das könnte vor allem den Patienten helfen, bei denen zwar Metastasen entdeckt werden, der Primärtumor, von dem sie ausgingen aber nicht gefunden werden kann. Das ist bei immerhin zwei bis fünf Prozent der Krebsfälle der Fall, wie die Forscher berichten. Kennt man die Herkunft der Metastasen, dann lässt sich auch die jeweils wirkungsvollste Therapie besser bestimmen.

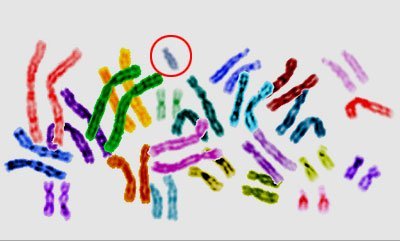

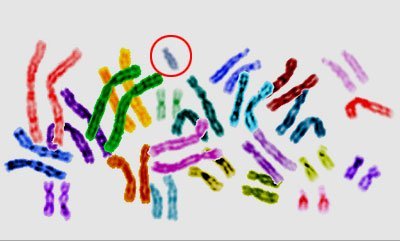

Chromosomen des Menschen © NIH

Mitspieler der Vererbung

Das Projekt gibt zudem Einblick darin, wie das Epigenom aus den Erbgutkopien der Eltern die individuelle Merkmalsmischung eines Kindes entstehen lässt. „Etwa 30 Prozent des Gensatzes, den wir tragen, wird in den Geweben unterschiedlich ausgelesen, je nachdem, von welchem Elternteil wir diese Variante geerbt haben“, erklärt Ren. Das Epigenom spielt demnach eine wesentliche Rolle auch für die Vererbung.

Zusammen mit weiteren neuen Erkenntnissen liefert diese Kartierung des Epigenoms einzigartige und wichtige Erkenntnisse in die Funktionsweise unseres Erbguts. „Wir erwarten, dass unsere Ergebnisse die Forschung in allen Zweigen der Säugetierbiologie beflügeln werden und zudem wertvolle Informationen für die Erforschung der meisten menschlichen Krankheiten liefern, nicht zuletzt auch von Krebs“, konstatiert Ren. Wegen der großen Bedeutung dieses Meilensteins wurden die 20 Publikationen frei zugänglich auf einer eigenen Plattform ins Internet gestellt. (Nature und weitere Journals)

(Nature, 19.02.2015 – NPO)

19. Februar 2015