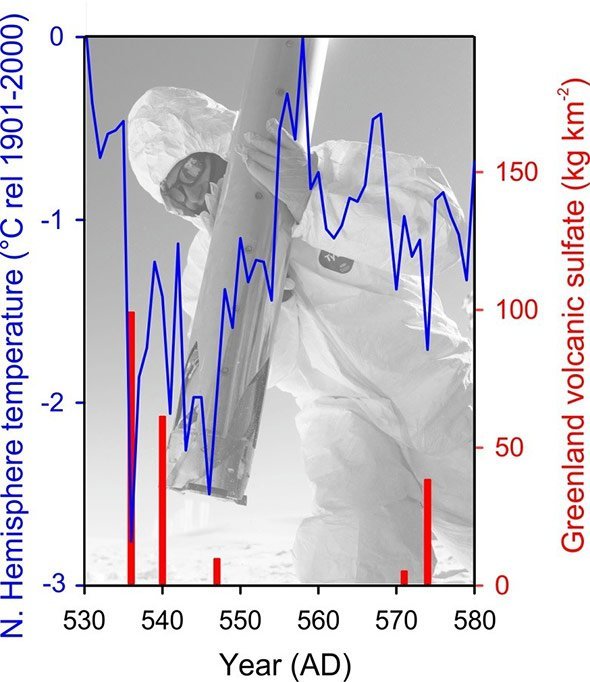

Vulkanausbrüche könnten an der verheerendsten Seuche der Spätantike schuld sein. Denn damals verursachten zwei aufeinanderfolgende Eruptionen eine außergewöhnliche Kälteperiode auf der gesamten Nordhalbkugel, wie Forscher anhand von Eisbohrkernen nachweisen. Hunger und Kälte in der Zeit ab 541 machten die Menschen Europas und des Mittleren Ostens zu leichten Opfern für den Pesterreger, so die Wissenschaftler im Fachmagazin „Nature“.

Die Justinianische Pest gilt als die größte antike Epidemie Europas: Ab 541 nach Christus starben in den wiederholten Seuchenwellen bis zur Hälfte der Menschen im Oströmischen Reich. Auch das rheinische Germanien, zwei Drittel Galliens und weite Teile des Mittleren Ostens waren von der Pest-Epidemie betroffen. Erreger der spätantiken Seuche war ein direkter Vorfahre jener Pestbakterien, die gut 500 Jahre später erneut den Schwarzen Tod nach Europa brachten.

Mysteriöse Dunstwolke

Warum sich die Pest im spätantiken Europa und Asien so stark ausbreiten konnte, war bislang unklar. Es gab aber bereits Hypothesen, dass das ungewöhnlich feuchte und kühle Klima in den Jahren ab 536 eine Rolle spielen könnte. Geschichtsschreiber jener Zeit berichten von einer mysteriösen Dunstwolke, die selbst die Mittagssonne matt erscheinen ließ und schildern schwere Missernten. Was aber diese Kälteperiode auslöste, blieb umstritten.

Michael Sigl vom Desert Research Institute (DRI) in Reno und seine Kollegen haben nun eine Antwort gefunden. Für ihre Studie analysierten sie Ablagerungen von vulkanischem Schwefel in mehr als 20 Eisbohrkernen aus Grönland und der Antarktis. Sie spiegeln wieder, wie sich die Schwefelgehalte der Atmosphäre in den letzten 2.500 Jahren verändert haben. Das wiederum verrät, wann sich Vulkanausbrüche ereigneten, die genügend Schwefel freisetzen um das Klima weltweit zu beeinflussen.