Start einer Ozonsonde vor der AWI-Station in Ny-Alesund auf Spitzbergen © Juergen Graeser/AWI

„In rund 20 Kilometern Höhe über der Arktis ist die Luft seit Wochen bis zu minus 90 Grad Celsius kalt“, berichtet AWI-Atmosphärenforscherin Marion Maturilli. Ballonmessungen der Arktis-Forschungsstation auf Spitzbergen registrierten Stratosphären-Temperaturen von acht Grad unter dem langjährigen Mittel. Zudem strömt nur wenig Ozon aus anderen Regionen nach, sodass sich bereits ein Ozonminimum über der Arktis ausgebildet hat.

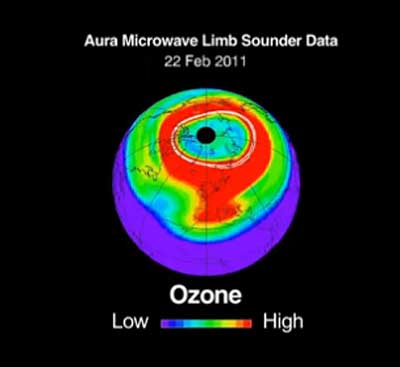

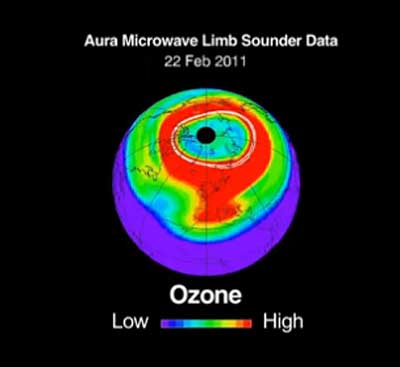

Ozonabbau schon jetzt stärker als 2011

Kommt es in den nächsten Wochen nicht zu einer entscheidenden Erwärmung, könnte ein echtes Ozonloch über der Arktis entstehen. Die Modellrechnungen der Forscher zeigen, dass die chemischen Bedingungen in der arktischen Stratosphäre bereits jetzt das Ozonzerstörungspotenzial aus dem Winter 2010/2011 übertreffen. „Bis Mitte Februar wird dort bereits mehr als ein Viertel des Ozons zerstört worden sein“, sagt Markus Rex, Koordinator des Europäischen Forschungsprojekts StratoClim.

Sollte die Kälte bis tief in den Monat März hinein Bestand haben, muss nach Angaben der Forscher mit weiterer Vertiefung des Ozonminimums gerechnet werden. „Der Ozonabbau wird dann noch an Fahrt gewinnen, wenn intensiveres Sonnenlicht nach Ende der Polarnacht auf den Tiefdruckwirbel trifft“, erklärt Rex.

Ozonloch über der Arktis im Frühjahr 2011 © NASA

Rekord-Ozonloch möglich

Setzt sich der derzeitige Trend fort, dann könnte der Ozonabbau über der Arktis im März und April sogar neue Rekordwerte erreichen – und das Ozonloch damit noch schlimmer ausfallen als im Frühjahr 2011. Sollte dies der Fall sein, dann müsse damit gerechnet werden, dass die Zone der ausgedünnten Ozonschicht auch Mitteleuropa erreicht.

Ob der Wirbel jedoch möglicherweise doch noch rechtzeitig aufbricht, um dies zu verhindern, können die Wissenschaftler derzeit nicht vorhersagen. Um den Ozonverlust genau verfolgen zu können, lässt das StratoClim Konsortium zusammen mit weiteren internationalen Partnern seit Wochen in einem Netzwerk von 30 Beobachtungsstationen hunderte Ozonsonden in die Stratosphäre aufsteigen. Anfang April sind außerdem Messflüge mit einem Höhenforschungsflugzeug in die arktische Stratosphäre geplant.

Klimawandel ist schuld

Schuld an der ungewöhnlichen Kälte in der oberen Atmosphäre ist – auch wenn es paradox klingt – der Klimawandel. Denn er sorgt zwar in Bodennähe für eine deutliche Erwärmung, fördert aber gleichzeitig die Bildung kalter Polarwirbel in großer Höhe. Schon vor ein paar Jahren prognostizierten Klimaforscher daher, dass Ozonlöcher über der Arktis künftig häufiger auftreten könnten.

Dieser Trend könnte durch den fehlenden Nachschub des ozonabbauenden Chlors in die Stratosphäre zumindest gegen Ende des Jahrhunderts wieder ausgleichen. Denn die ozonzerstörenden FCKWs sind durch das Montreal-Protokoll inzwischen weltweit verboten. „Leider ist der natürliche Reinigungsprozess in den Luftschichten aber sehr langsam“, erläutert Rex. „Während der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte bleibt die arktische Stratosphäre daher nach ungewöhnlichen Kälteperioden sehr anfällig für schwere Ozonverluste.“

(Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, 11.02.2016 – NPO)

11. Februar 2016