Um das zu untersuchen, beobachtete Pans Team die Blätter des Mooses mit Elektronenmikroskopen und Highspeed-Kameras. Sie verfolgten, wie die Pflanze das wenige verfügbare Wasser sammelt, transportiert und schließlich aufnimmt. Dabei nahmen sie das Moos auf verschiedenen Vergrößerungsebenen ganz genau unter die Lupe.

Feine Härchen als Regenfänger

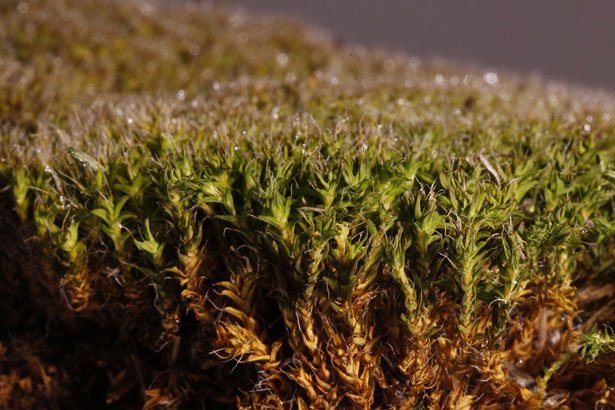

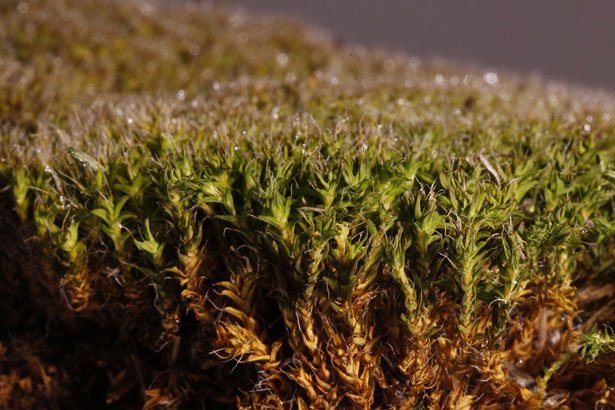

Die Blätter formen einen Teppich, über den sich Feuchtigkeit wie ein Film legt anstatt abzuperlen © Tadd Truscott

Die Aufnahmen zeigen: Tatsächlich zieht S. caninervis Wasser nicht aus dem Wüstenboden, sondern direkt aus der Luft. Der Schlüssel zum Erfolg sind dabei die 0,5 bis zwei Millimeter langen und weniger als 50 Mikrometer dicken Härchen an den Enden ihrer Blätter. Diese fungieren als effektive Feuchtigkeitssammler. Denn an ihnen lagern sich sowohl große Regentropfen als auch kleinste Nebeltröpfchen an.

Damit das gelingt, verfügen die Härchen über eine perfekt angepasste Struktur. Wie die Forscher berichten, ist jedes der feinen Härchen mit nano- und mikroskopisch kleinen Rillen überzogen, in denen Wasserdampf kondensieren und sich Tröpfchen anlagern können. Kleine Widerhaken auf der Oberfläche sorgen wiederum dafür, dass sich das aufgefangene Wasser an diesen Stellen sammelt.

An diesen Sammelpunkten formiert sich das Wasser schließlich zu größeren Tropfen. Sind diese groß genug, fließen sie mit hoher Geschwindigkeit an den Härchen hinunter und benetzen das Blatt, das das Wasser aufnehmen kann. Ein weiterer Trick ist die Dichte der Härchen selbst: Sie formen einen regelrechten Teppich, über den sich Feuchtigkeit wie ein Film legt anstatt abzuperlen.

Viel Nutzen bei wenig Aufwand

Mithilfe mathematischer Modelle konnten die Wissenschaftler zudem belegen, dass die Form sowie Größe der Rillen und Widerhaken auf den Härchen der Pflanze eine wichtige Variable in der Kosten-Nutzen-Rechnung ist. Dank dieser Strukturen sinkt die Energie, die die Pflanze aufwenden muss, um Wasser kondensieren zu lassen und Feuchtigkeit aus der Atmosphäre zu ziehen deutlich.

Regnet es, können die flexiblen Blätter und Härchen einen Großteil des Regens auffangen. Sie minimieren den Anteil, der einfach von der Pflanze abspritzt und verhindern auf diese Weise Wasserverlust.

Vorbild für die Industrie?

„Verschiedene Strukturen führen dazu, dass S. caninervis die unterschiedlichsten Wasserressourcen für ihre Zwecke effektiv nutzen kann – vom Regentropfen bis zum kleinsten Dampftröpchen“, resümieren die Wissenschaftler. „Mithilfe dieser Merkmale kann die Pflanze im Idealfall auch dort jeden Tag neues Wasser beziehen, wo sich andere Vegetation vielleicht nur einmal pro Woche einen Drink genehmigen kann.“

Diese Strategie erklärt demnach, warum Syntrichia caninervis so erfolgreich ist. Nicht ohne Grund ist sie eine der häufigsten Wüstenmoos-Arten auf unserem Planeten – ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Mojave-Wüste Nordamerikas, über Teile Europas, bis zur Gurbantunggut-Wüste in China.

Ihre Anpassung ist jedoch nicht nur eine Illustration perfekter Evolution. Sie könnte auch dem Menschen nutzen, wie Pans Team hofft: „In der Industrie gibt es zum Beispiel etliche Prozesse, bei denen einer humiden Umgebung Feuchtigkeit entzogen werden muss. Es wäre denkbar, eine menschengemachte Version der Rillenstrukturen der Blatthärchen zu kreieren – und auf diese Weise solche Verfahren zu optimieren“, schließen die Forscher. (Nature Plants, 2016; doi: 10.1038/nplants.2016.76)

(Utah State University, 07.06.2016 – DAL)

7. Juni 2016