„HD 131399Ab ist einer der wenigen Exoplaneten, die bisher direkt abgebildet werden konnten und es ist der erste Planet in einer so interessanten dynamischen Konfiguration“, erklärt Studienleiter Daniel Apai von der University of Arizona.

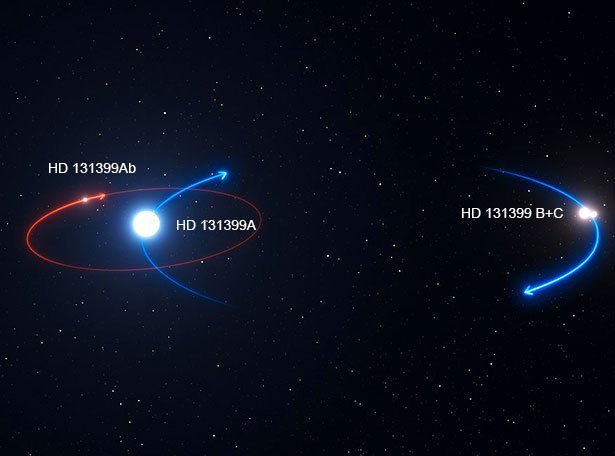

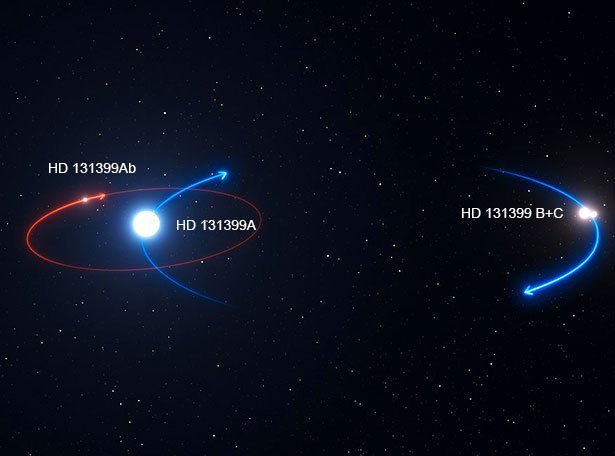

Der junge Gasriese HD 131399Ab umkreist den massereichsten Stern im System. Die beiden kleineren Sterne bilden ein Paar, das außen um den großen Stern kreist. © ESO

Ungewöhnliche Umlaufbahn

HD 131399Ab kreist den größten der drei Sterne in rund 80 astronomischen Einheiten Entfernung – das entspricht etwa dem doppelten Abstand des Pluto zur Sonne. Ein Jahr dauert auf dem Planeten 550 Erdenjahre. Damit aber ist seine Umlaufbahn nur zwei Drittel kleiner als die der beiden kleineren Sterne im System – das ist hochgradig ungewöhnlich, wie die Forscher erklären. HD 131399Ab sei dynamisch gesehen einzigartig unter allen bisher bekannten Planetensystemen.

„Wenn der Planet nur ein wenig weiter vom massereichsten Stern entfernt wäre, würde er aus dem System gekickt werden“, erklärt Apai. „Unsere Simulationen zeigen, dass ein solcher Orbit zwar stabil sein kann, aber wenn man die Bedingungen nur ein winziges Bisschen ändert, dann kann das Ganze sehr schnell instabil werden.“ Ob die Umlaufbahn des noch sehr jungen Planeten langfristig so bleiben wird, ist daher unbekannt.

Zwischen Dreifach-Untergang und Dauertag

Von der Oberfläche von HD 131399Ab gesehen, würde man die Hälfte der Zeit drei Sonnen am Himmel stehen sehen – die zwei kleineren sehr eng zusammen, der größere etwas weiter entfernt. „Solange die drei Sterne nahe beieinander stehen, könnte man jeden Tag einen einzigartigen dreifachen Sonnenuntergang und -aufgang erleben“, sagt Wagner.

So sehen Sterne und Planet im SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der ESO aus. Der Planet wurde nachträglich aufgehellt, um ihn sichtbar zu machen. © ESO/ K. Wagner et al.

Mit der Bewegung des Planeten und Sterne jedoch wandert die größte Sonne dann scheinbar immer weiter von ihren beiden Begleitern weg. Rund 140 Erdenjahre lang steht sie dann den beiden kleineren Sonnen fast gegenüber. „Zu dieser Zeit ist es auf dem Planeten nahezu permanent Tag: Der Untergang der einen Sonne trifft mit dem Aufgang der beiden anderen zusammen“, so Wagner.

Vom Geburtsort wegkatapultiert

Dass HD 131399Ab von Anfang an in dieser ungewöhnlichen Umlaufbahn kreiste, ist eher unwahrscheinlich, wie die Forscher erklären. Sie vermuten, dass der Planet erst nachträglich in diesen sehr weiten Orbit katapultiert wurde. Dafür wären drei Szenarien denkbar: Er könnte nahe am größten Stern gebildet worden sein und wurde dann – beispielsweise durch einen weiteren, größeren Planeten – aus seiner Bahn geworfen.

Denkbar wäre aber auch, dass HD 131399Ab ursprünglich das kleinere Doppelsternpaar umkreiste und von dort durch Schwerkraft-Wechselwirkungen „vertrieben“ wurde. Als dritte Möglichkeit könnte der Planet um einen der Sterne entstanden sein, bevor sich diese zum Dreisystem zusammentaten. Erst die Bildung des Trios brachte ihn dann in seine heutige Bahn.

Welches dieser Szenarien zutrifft, müssen weitere Beobachtungen und Analysen nun klären. Die Existenz von HD 131399Ab demonstriert jedoch, dass es im Universum selbst in scheinbar „unmöglichen“ Konfigurationen Planeten geben kann. „Es zeigt, dass es sehr viel mehr Vielfalt dort draußen gibt als man zuvor für möglich gehalten hätte“, konstatiert Wagner. (Science, 2016; doi: 10.1126/science.aaf9671)

(University of Arizona/ ESO, 08.07.2016 – NPO)

8. Juli 2016