Rätselhafte Zeitsymmetrie

Doch es gibt noch einen anderen Kandidaten: das Axion. Dieses hypothetische Partikel gilt schon seit längerem als mögliche Erklärung für eine überraschende Eigenschaft der starken Kernkraft – der Kraft, die die Quarks in Protonen und Neutronen zusammenhält. Normalerweise müsste diese auch als Quantenchromodynamik beschriebene Kraft wie alle anderen Grundkräfte auch zeitlich asymmetrisch sein:

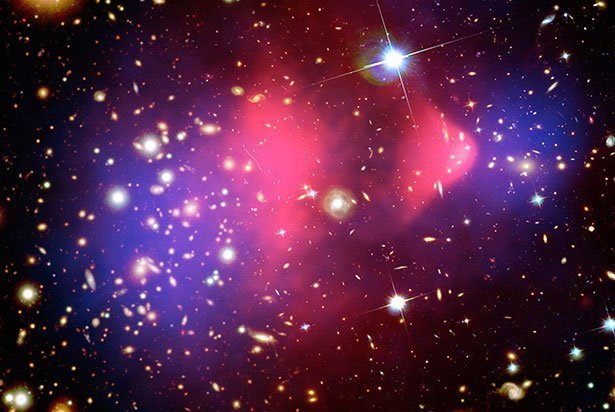

Neben den WIMPs gelten Axionen (A0) als Kandidaten für die Teilchen der Dunklen Materie. Hier vor einer simulierten Verteilung der Dunklen Materie rund drei Milliarden Jahre nach dem Urknall. © The Virgo Consortium/ Alexandre Amblard/ ESA

„Aus theoretischen Betrachtungen zeigt sich, dass es in der Quantenchromodynamik sogenannte topologische Quantenfluktuationen gibt, die zu einer beobachtbaren Verletzung der Zeitumkehrinvarianz führen sollten“, berichtet Koautor Andreas Ringwald vom Deutschen Elektronen Synchrotron (DESY). Bestimmte Prozesse im Kontext dieser Kernkraft sollten daher vorwärts anders ablaufen als rückwärts. Das jedoch scheint nicht der Fall zu sein – zumindest ließ sich das im Experiment bisher nicht beobachten.

Axion als Lösung beider Probleme?

Sowohl die rätselhafte Zeitsymmetrie als auch die Dunkle Materie ließen sich aber erklären, wenn man die Gesetze der Quantenchromodynamik (QCD) erweitert – und die Existenz von Axionen annimmt. Denn wenn Masse und Merkmale dieses Teilchens von der Stärke der topologischen Quantenfluktuationen abhängen, könnten sie diese ausgleichen – das macht eine Zeitsymmetrie möglich. Gleichzeitig könnte die Axionen auch die Teilchen der Dunklen Materie sein.

Um das hypothetische Axion aber experimentell nachweisen zu können, muss man seine Masse kennen – wenigsten von Größenbereich her. Eine solche Einengung des Suchbereichs ist nun Zoltan Fodor vom Forschungszentrum Jülich und der Eötvös Universität in Budapest und seinen Kollegen gelungen.

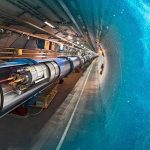

Der Supercomputer JUQUEEN am Forschungszentrum Jülich machte die aufwändige Berechnung möglich. © FZ Jülich

Für ihre Studie nutzten die Forscher den Jülicher Supercomputer JUQUEEN (BlueGene/Q), um die Quantenzustände der Raumzeit unter Bedingungen wie direkt nach dem Urknall zu simulieren. Der Theorie nach müsste die Masse der Axionen proportional zu der Häufigkeit sein, mit der sich die topologische Quantenzahl des frühen Universums änderte. Das jedoch zu ermitteln ist erst mit den leistungsfähigsten Supercomputern möglich.

Nachweis innerhalb der nächsten Jahre möglich

Die Ergebnisse liefern nun die bisher konkretesten Angaben dazu, in welchem Massenbereich die Fahndung nach Axionen am aussichtsreichsten ist. Demnach müssten ein Axion eine Masse zwischen 50 und 1.500 Mikroelektronenvolt haben. Es wäre damit bis zu Zehnmilliarden Mal leichter als ein Elektron – und mit gleich mehreren geplanten Detektoren nachweisbar.

„Es ist davon auszugehen, dass die vorgelegten Ergebnisse zu einem Wettlauf um die Entdeckung dieser Teilchen führen werden“, sagt Fodor. Sollten die Axionen existieren, könnten sie schon innerhalb der nächsten Jahre entweder experimentell bestätigt oder aber ausgeschlossen werden.

Genug Axionen müsste es dafür jedenfalls geben: Den Simulationen nach kommen etwa zehn Millionen in jedem Kubikzentimeter des Universums vor – im Durchschnitt. In unserer lokalen Umgebung der Milchstraße gäbe es sogar rund eine Billion Axionen pro Kubikzentimeter, weil hier die Dunkle Materie konzentrierter ist als im intergalaktischen Raum. (Nature, 2016; doi: 10.1038/nature20115)

(Nature/ DESY, 03.11.2016 – NPO)

3. November 2016