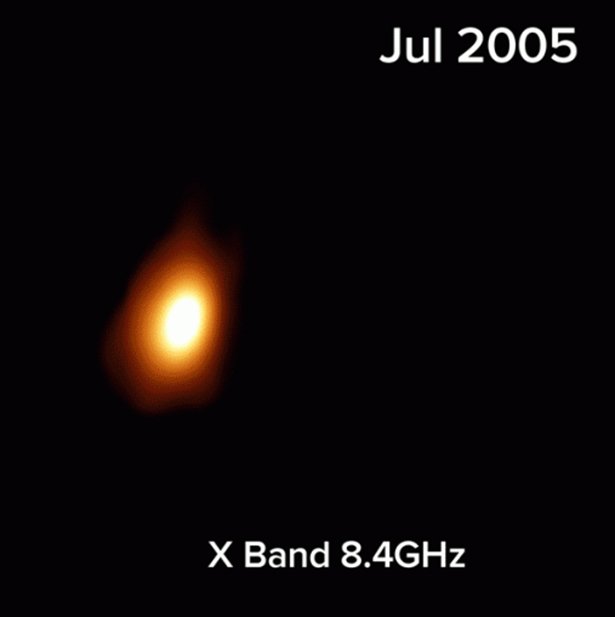

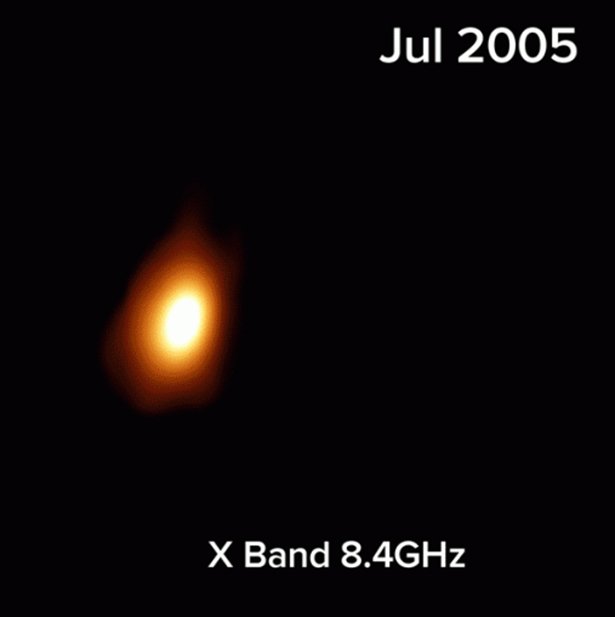

Zunächst glich die Strahlenquelle nur einem diffusen Punkt, hier in einer Radioteleskop-Aufnahme © Mattila, Perez-Torres, et al./ Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

Rätselhafter Strahlenschub

Jetzt aber ist den Astronomen ein kosmischer Zufall zu Hilfe gekommen – bei der Fahndung nach neuen Supernovae in verschmelzender Galaxien. Am 30. Januar 2005 entdeckten sie einen hellen Puls starker Infrarotstrahlung aus dem Zentrum der rund 150 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie Arp 299. Wenig später registrierten auch die Radioteleskope des Very Long Baseline Array (VLBA) eine verstärkte Radiowellen-Emission von dieser Stelle.

Woher aber kam diese Strahlung? Die erste Vermutung der Forscher war eine Supernova oder ein Gammastrahlen-Ausbruch. Aber auch ein Tidal Disruption Event kam in Frage, dazu passte die Lage der Strahlenquelle im Zentrum der Galaxie. Das Problem jedoch: „Als die Zeit verging, blieb das neue Objekt sowohl im Infrarot- als auch in Radiobereich hell, Röntgen und sichtbares Licht aber fehlten“, berichtet Erstautor Seppo Mattila von der Universität Turku. Dieses Muster passte zu keinem der Szenarien.

Rasender Teilchen-Jet

Wie war das zu erklären? Um der Sache auf den Grund zu gehen, beobachteten die Astronomen das rätselhafte Geschehen über zehn Jahre hinweg. Neben dem VLBA nutzen sie auch die Radioteleskope des europäischen Radioteleskop-Netzwerks EVN und das Spitzer-Weltraumteleskop der NASA, um Arp 299 zu überwachen.

Und tatsächlich: Im Jahr 2011, tat sich etwas im Herzen von Arp 299. „Die ursprünglich nicht weiter aufgelöste Radioquelle entwickelte eine prominente, Jet-ähnliche Struktur“, berichten die Forscher. Aus dem zunächst eher punktförmigen Ursprung der Radiowellen wuchs ein längliches, intensiv strahlendes Gebilde in eine Richtung heraus. Die Spitze dieses Jets raste dabei mit rund einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit durch das All. An seinem Ursprung bewegte sich der Teilchenstrom sogar mit 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, wie die Astronomen ermittelten.

Doch ab 2011 bildete sich ein Materie-Jet, erkennbar an der seitlichen Ausdehnung der Radioquelle © Mattila, Perez-Torres, et al./ Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

Tod eines sonnenähnlichen Sterns

Damit war für die Astronomen klar: Zwei der zuvor erwogenen Szenarien scheiden aus. „Die Radiomorphologie, Evolution und Expansion widersprechen einer Supernova“, berichten Mattila und seine Kollegen. Die Intensitäten und der zeitliche Verlauf der Radiostrahlung wiederum passten nicht zu einem Gammastrahlen-Ausbruch.

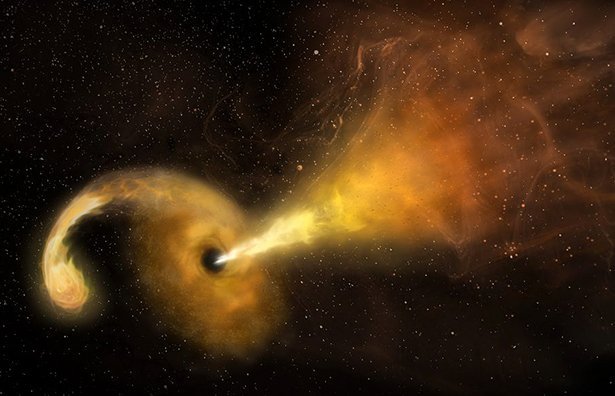

Blieb nur noch eine Möglichkeit: „Unsere Beobachtungen zeigen den sich ausdehnenden Radiojet eines Tidal Disruption Events – ganz im Einklang mit den theoretischen Erwartungen“, so die Forscher. Demnach muss ein Stern von etwa der doppelten Sonnenmasse dem supermassereichen Schwarzen Loch zu nahe gekommen sein. Als die Gezeitenkräfte ihn zerrissen, katapultierte dies

einen Großteil seines Materials als Jet ins All hinaus, begleitet von großen Mengen energiereicher Strahlung.

Hinter Staubwolken versteckt

Doch warum fehlte die sonst bei diesen Ereignissen typische Röntgen- und optische Strahlung? „Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass dichtes interstellares Gas und Staub nahe dem Galaxienzentrum die Röntgenstrahlung und das sichtbare Licht absorbiert haben“, sagt Mattila. Die Energie dieser Strahlung heizte die verhüllenden Wolken auf und ließ diese verstärkt im Infrarotbereich strahlen.

Indizien für dieses Szenario sehen die Forscher in der hohen Intensität der Infrarotstrahlung, aber auch im zeitlichen Muster der Radiowellenemissionen. Ihrer Ansicht nach könnten solche Hüllwolken auch erklären, warum man bisher nicht schon häufiger ein solches katastrophales Ende von Sternen an Schwarzen Löchern beobachtet hat.

„Dieses Tidal Disruption Event könnte die Spitze eines ganzen Eisbergs einer verborgenen Population solcher Ereignisse sein“, sagt Mattila. „Indem wir künftig gezielt mit Infrarot- und Radioteleskopen nach solchen Ereignissen suchen, könnten wir mehr von ihnen entdecken und von ihnen lernen.“ (Science, 2018; doi: 10.1126/science.aao4669)

(National Radio Astronomy Observatory, 15.06.2018 – NPO)

15. Juni 2018