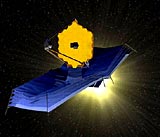

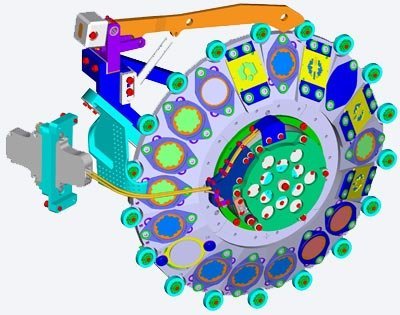

Das Weltraum-Teleskop JAMES WEBB wird HUBBLE im nächsten Jahrzehnt als erfolgreichstes astronomisches Beobachtungsinstrument ablösen. Das wichtigste Ziel dieser Mission ist die Entdeckung des „ersten Lichts“ im frühen Universum, also der Entstehung der ersten Sterne aus dem langsam abkühlenden Feuerball des Urknalls. Carl Zeiss Optronics Oberkochen und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg (MPIA) entwickeln zurzeit das technische Herzstück für zwei Instrumente des neuen James Webb Weltraum-Teleskops (JWST).

Im Auftrag der Weltraumbehörden ESA und NASA wird das JWST mit einem 6,5-Meter-Spiegel als Nachfolger des legendären Weltraumteleskops HUBBLE in den kommenden acht Jahren Gestalt annehmen. Am 29. November 2005 wurden die Verträge zwischen Carl Zeiss und dem Max-Planck-Institut für Astronomie über die gemeinsame Arbeit an den Instrumenten MIRI und NIRSpec für das JWST unterzeichnet.

Das Licht der ersten Sterne und Galaxien ist extrem in den roten Spektralbereich verschoben, weil es durch die laufende Ausdehnung des Universums um das etwa zwanzigfache in der Wellenlänge gedehnt ist. Deshalb kann das frühe Universum nur im infraroten Spektralbereich beobachtet werden. Hier würden die schwachen kosmischen Quellen durch die Infrarot-(Wärme-) Strahlung des Teleskops und der Instrumente überblendet. Um die winzigen Signale von dieser Störstrahlung zu befreien, muss das Teleskop tief gekühlt werden.

Blick in den kalten Kosmos

Das JWST wird daher im „Lagrange-Punkt L2“ stationiert, der sich 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn befindet. Weil sich dort die Anziehung von Sonne und Erde addieren, läuft das JWST synchron mit der Erde um die Sonne und ist stets von der Sonne abgewandt. Hier kühlen sich das Teleskop und die Instrumente durch den Blick in den kalten Kosmos auf -230 Grad Celsius ab. Die extrem hohe Empfindlichkeit, kombiniert mit der hohen Auflösung des sehr großen Teleskops, wird auch zu ganz neuen Einsichten bei der Entstehung von Sternen und Planeten in unserem eigenen Milchstraßensystem führen. Diese Untersuchungen sind nur im infraroten Licht möglich, da dieses – anders als sichtbares Licht – die dichten Gas- und Staubwolken, in denen die Sterne und Planeten entstehen, fast ungeschwächt durchdringen kann.